eラーニングとは?意味やメリット・デメリットについて簡単に解説

eラーニングとは、インターネットを活用した学習形態で、導入するメリットやデメリットはさまざまです。eラーニング導入のメリットには、「社員の教育を効率的に行える」「教育コストを抑えられる」などが挙げられます。今回はeラーニングとは何か、eラーニングを導入する前に知っておきたいことを紹介します。

実際に企業でどのようにeラーニング活用をしているのか、他社事例を知りたい方はこちらのページで詳しくご紹介します。

etudesでは「人材育成の運営工数を削減したい」「eラーニングで育成施策の成果を上げたい」企業様をご支援しています。人材育成にお困りの方はお気軽にご相談ください。

⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら

目次[非表示]

- 1.eラーニングとは?

- 1.1.eラーニングの歴史

- 1.2.eラーニングシステム(LMS)の種類

- 1.3.eラーニング教材(コンテンツ)の分類

- 2.eラーニングの目的と実施方法

- 3.近年のeラーニングのトレンド

- 3.1.動画教材化

- 3.2.デバイスの多様化

- 3.3.マイクロラーニング化

- 3.4.ナレッジマネジメントのプラットフォーム化

- 4.eラーニングのメリットとデメリットとは

- 4.1.企業側のメリット・デメリット

- 4.2.受講者側のメリット・デメリット

- 5.eラーニングの実施に必要なもの

- 5.1.eラーニングシステム(LMS)

- 5.2.eラーニング教材(学習教材)

- 5.3.SCORM

- 6.【お悩み別】eラーニングシステムの選び方

- 6.1.従業員規模が多い場合

- 6.2.効果的な人材育成がしたい場合

- 6.3.オリジナル教材を作成したい場合

- 6.4.eラーニング導入までの準備期間が短い場合

- 7.eラーニングを導入する前に確認しておきたいこと

- 7.1.導入・運用費用

- 7.2.eラーニングの導入目的と求める機能

- 7.3.eラーニングの効果を高める施策とルール

- 8.内教育のeラーニングにはLMSの「etudes」

- 8.1.etudesの強み

- 9.etudesの導入事例

- 9.1.株式会社メガネトップ

- 9.2.三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ

- 10.まとめ

eラーニングシステムetudesが分かる資料セット(会社紹介・サービス概要・導入実績)をダウンロードする

eラーニングとは?

eラーニングとは、インターネットを利用して行う学習形態のことです。PCやスマートフォン、タブレットを使って学習を行います。「electronic」の略字であるeとラーニング(学習)を組み合わせて、eラーニングと呼称されています。

eラーニングは一般的に受講のプラットフォームとしてLMS(Learning Management System)と呼ばれる学習管理システムを導入して実施されます。

LMSをプラットフォームとしたeラーニングでは、学習者は自分の学習状況の把握を、管理者は学習者の管理・指導を簡単に行うことができます。

項目 | 意味・内容 |

eラーニング | 学習の一手法で、インターネットを利用した学習形態。PCやスマートフォン、タブレットを通じて学習を行う。 |

LMS(Learning Management System) | eラーニングシステム、学習管理システムと呼ばれ、eラーニングを受講する際のプラットフォームとして利用される。受講履歴データを取得することができ、提供ベンダーによって研修管理などができる機能を搭載しているものもある。 |

eラーニングとLMSの違いについては、以下の記事で詳しく解説しています。

「eラーニングとLMSの違いとは?なぜLMSは必要?詳しく解説 | etudes」

eラーニングの歴史

インターネットを活用して学習を行う「CAI(Computer Assisted Instruction)」という考え方は、1950年代から始まりました。

2000年代に入り、日本政府が「e-Japan構想」を掲げネットワークインフラが急速に整備されだした頃から、「eラーニング」という言葉が定着しはじめます。

当時のCD-ROMを利用したeラーニングから、インターネットを利用したオンライン学習という現在のスタイルへと切り替わり、多くの企業や教育機関が導入を進めました。

2000年代後半から2010年代にかけては、PCを使ったトレーニングだけでなく、スマホやタブレット端末でも利用できるよう進化しています。

eラーニングシステム(LMS)の種類

eラーニングシステム(LMS)には、複数の種類があります。まずは、

- オンプレミス型

- クラウド型

について紹介します。

オンプレミス型とは、自社でサーバーを用意しLMSを運用する方法です。初期導入コストが高額になるといったデメリットがありますが、自社に特化した運営やLMSのカスタマイズがしやすくなります。

クラウド型とは、オンライン上のサーバーで提供されているサービスを、インターネットを介して利用するものです。 提供ベンダーによって機能がさまざまだったり、サービス終了などのデメリットもありますが、初期費用をおさえて導入しやすく、開発期間が不要なためすぐに利用することができます。

種類 | 説明 | メリット | デメリット |

オンプレミス型 | 自社でサーバーを用意し、LMSを運用する方法 | 自社運用にあわせたカスタマイズなどがしやすい | サーバーを置く場所が必要、初期導入コストが高額 |

クラウド型 | 仮想環境に構築されたシステムを利用するSaaSサービス | 安い導入コストで気軽に利用できる | サービスが終了したり、長期間運用すると運用コストがかさむことがある |

eラーニング教材(コンテンツ)の分類

続いて、eラーニング教材には以下のような分類に分けることができます。

- 汎用型

- 特化型

汎用型は、幅広い分野の学習テーマを汎用的に網羅しています。新人研修からマネジメント研修、考え方や価値観に関する学習、チームワークやコンプライアンスに関するものまで、幅広く取り扱います。

一方特化型は、特定の分野に特化した学習テーマを取り扱います。たとえば、情報セキュリティ研修、IT・Web系のスキルアップに特化したLMSなどが該当します。

上記4つを簡潔にまとめると、下記の通りです。

種類 | 説明 | メリット | デメリット |

汎用型 | 幅広い分野の学習テーマを汎用的に網羅する | 新人研修からマネジメント研修、考え方や価値観に関する学習など幅広く取り扱う | 特定の分野に対する深い学習は難しい |

特化型 | 特定の分野に特化した学習テーマを提供する | 特定の分野(IT・Web系など)に対して深く学べる | 幅広い分野を網羅することは難しい |

eラーニングコンテンツの種類については、以下の記事で詳しく解説しています。

「eラーニングコンテンツにはどんな種類がある?違いをわかりやすく解説」

▼ 階層別・スキル別eラーニング教材をお探しですか?

初期費用0円で・1ヶ月から利用できる演習が豊富な定額制受け放題eラーニング

⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら

eラーニングの目的と実施方法

社内学習をeラーニングで行うことにより、以下のような効果が期待できます。

- 業務スキルの向上

- 生産性の向上

- キャリアアップ

企業側のメリットは、eラーニングによって社員の業務スキルの向上を実現し、延いては生産性の向上につなげることができます。また、学習者側のメリットはスキル獲得をキャリアアップにつなげることができます。

eラーニングの実施は、社員一人ひとりのスキルが向上することで企業が進化し、成長することを目的としています。

eラーニングの実施方法には、

- オンライン研修の一環として行う

- 社員が自由に学べる学習の場として提供する

といったものが挙げられます。

▼ 階層別・スキル別eラーニング教材をお探しですか?

初期費用0円で・1ヶ月から利用できる演習が豊富な定額制受け放題eラーニング

⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら

近年のeラーニングのトレンド

eラーニングは近年では、配信システムであるLMSの機能向上やインターネットの高速通信化によって、より効果的な実施方法で行われるようになりました。

近年のeラーニングのトレンドとして、以下の4つが挙げられます。

動画教材化

- デバイスの多様化

- マイクロラーニング化

- ナレッジマネジメントのプラットフォーム化

上記4つを簡潔にまとめると、下記の通りです。

eラーニングのトレンド | 詳細 |

動画教材化 | 教材の多くが動画になっており、視聴者が視覚的に情報を処理できるため、高い学習効果が期待できる |

デバイスの多様化 | PC以外にもスマホやタブレットからも学習できるようになっている。ARやVR技術を用いたeラーニングも存在する。 |

マイクロラーニング化 | 学習者が短時間で集中して学べるよう、コンテンツの視聴時間は短くなっている |

ナレッジマネジメントのプラットフォーム化 | eラーニング教材を「LMS」にアップロードして配信することで、ナレッジマネジメントのプラットフォームとして活用されるケースがある。特に人事分野でのDX化の一環として取り入れられている |

一つずつ、詳しくみていきましょう。

動画教材化

近年のeラーニングは、教材の多くが動画教材となっています。講師が講義をする様子を撮影した動画教材もあれば、文字に動きがついたアニメーション教材もあります。動画教材は、視覚的に情報を処理することができるため、テキストを読むだけの勉強よりも高い学習の効果が期待できます。

動画研修のメリットについては、以下の記事で詳しく解説しています。

「動画研修のメリットとは?配信方法やポイントを紹介」

デバイスの多様化

eラーニングはPCだけではなく、近年ではスマホやタブレットからも受講できるようになっています。このように多様なデバイスに対応することを「マルチデバイス」といいます。

さらには、拡張現実とも呼ばれるARやVR技術を用いたeラーニングも存在します。eラーニングには実践的な授業がしにくいというデメリットがありますが、拡張現実デバイスを用いてバーチャル空間で演習をするのが当たり前になる時代が訪れるかもしれません。

マイクロラーニング化

動画教材が増え、スマホやタブレットからいつでもどこでも学習できるようになったことで、eラーニングコンテンツは一つひとつの視聴時間が短いものへと変化していっています。

視聴時間が短いとeラーニングに集中でき、1時間以上あるコンテンツを一度にまとめて視聴するより、学習内容が身につきやすいとされています。

このように4〜5分程度の動画コンテンツを毎日コツコツと視聴して効率的に学ぶスタイルを「マイクロラーニング」といいます。

近年のeラーニングは、マイクロラーニング化が進んでいるといえるでしょう。

eラーニングによるマイクロラーニングの効果について詳しく知りたい方は『マイクロラーニングとは?メリットやコンテンツ作りのコツを解説』をご覧ください。

ナレッジマネジメントのプラットフォーム化

eラーニングの受講プラットフォームである「eラーニングシステム(LMS)」にeラーニング教材をアップロードすることで、LMSに登録したユーザーに対してeラーニング教材を簡単に配信することができます。

このことから、自社のノウハウやマニュアルをデジタル化して蓄積する「ナレッジマネジメント」のプラットフォームとしてeラーニングが活用されるケースもあります。近年の傾向として、人事分野のDX化といった視点でもeラーニングは取り入れられています。

ナレッジマネジメントにおけるeラーニング活用方法について詳しく知りたい方は『ナレッジマネジメントとは?意味・考え方から導入のポイントまで解説』をご覧ください。

▼ 階層別・スキル別eラーニング教材をお探しですか?

初期費用0円で・1ヶ月から利用できる演習が豊富な定額制受け放題eラーニング

⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら

eラーニングのメリットとデメリットとは

eラーニングには多くのメリットがあり、多くの企業が社内学習や研修のために導入を進めています。しかしその一方で、デメリットがあることも事実です。

自社でeラーニングを導入するにあたって、

- 企業側のメリット・デメリット

- 受講者側のメリット・デメリット

2つの視点でメリットとデメリットを理解しておきましょう。

eラーニングの詳しいメリット・デメリットについては、以下の記事で詳しく解説しています。

「eラーニングとは?学習者と企業側のメリット・デメリットをわかりやすく徹底解説」

企業側のメリット・デメリット

まず初めに、eラーニングを導入する企業側のメリットとして以下の内容が挙げられます。

- 社員教育を効率的に行える

- 集合研修によるコストを抑えられる

- 受講者の学習管理を簡単に行える

eラーニングを導入すれば、受講者は同じ研修を各自の都合に合わせて学習することができ、効率的に社内教育を受ける機会を得られます。

対面研修で発生する会場費、印刷費等のコストも削減でき、LMSなどのシステムを導入すれば受講管理も一元管理が可能です。

一方デメリットは、以下のようなものがあります。

- 受講者のモチベーション管理・マネジメントが難しい

- 導入・運用にコストがかかる

eラーニングはいつでもどこでも学習が行える一方、受講者がeラーニングに取り組む意義を見出せないとなかなか学習の成果が上がりません。eラーニングによって取得したスキルを実務で活かせるようにサポートしたり、進度に合わせたフィードバックを実施するといった企業側の支援が求められます。

一方でデメリットとしては初期導入費用や維持費が考えられますが、eラーニングによるコスト削減により、実際には大きな差は出ない場合もあります。

受講者側のメリット・デメリット

続いて、eラーニングを受ける受講者側のメリットを見ていきましょう。

- いつでもどこでも受講が可能

- 反復学習で内容の定着を図れる

利用するLMSによっても異なりますが、受講者はPCやスマートフォン、タブレットを利用して、いつでもどこでも学習を行うことができます。また、集合研修では、講義で一度聞いた内容を後日もう一度聞くことはできませんが、eラーニングなら教材を繰り返し視聴することができます。このような反復学習によって、より効果的な学習内容の定着が期待できます。

では、デメリットは何があるのでしょうか。

- 取り組みに主体性が必要

- 実技などの演習がしにくい

参加する時間が定まっている従来型の集合研修と比較して、eラーニングはより受講者が主体的に取り組む必要があります。また、eラーニングは対面式の集合研修と比べると、実技、実演といった内容のスキルの習得がしにくいという側面もあります。

▼ 階層別・スキル別eラーニング教材をお探しですか?

初期費用0円で・1ヶ月から利用できる演習が豊富な定額制受け放題eラーニング

⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら

eラーニングの実施に必要なもの

eラーニングの実施には、どのようなものが必要なのでしょうか。

- 学習管理システム(LMS)

- 学習教材

- SCORM

上記3つの内容を簡潔にまとめると、下記の通りです。

項目 | 内容 |

eラーニングシステム(LMS) | eラーニングを受講、割り当てするためのシステム。 |

eラーニング教材(学習教材) | LMSの導入と同時進行で、既存教材を購入するか、自社教材を内製するかを検討する。教材準備に不安がある場合には、LMSベンダーにコンサルティングを依頼することも可能 |

SCORM(Sharable Content Object Reference Model) | eラーニングにおける学習コンテンツとLMSの通信を統一する標準規格。学習コンテンツが統一性をもって作成され、異なるLMSで使用できるかどうかのガイドラインとなっている |

育成体系や目的に応じて、自社に必要な教材形式や機能を検討したうえで、料金体系やサポートなど多角的な視点でLMSベンダーを選択し、導入を決めると良いでしょう。

eラーニングシステム(LMS)

eラーニングはLMSをプラットフォームとして受講しますが、LMSの機能を活用することで以下の管理業務を効率化することができます。

- 受講者の学習履歴の蓄積

- テスト結果の蓄積

- アンケート機能の配布

- 該当者への学習支持

- 学習教材の配信・保管・蓄積

- 学習状況の進捗管理

この他、LMSには学習管理に必要な機能が搭載されているだけでなく、受講者の学習履歴データや、データに基づいた進捗確認を一元化することができます。eラーニング導入の際には、LMSの活用がおすすめと言えます。

LMSについては、以下の記事で詳しく解説しています。

「学習管理システム「LMS」とは?基本情報やメリットをご紹介」

eラーニング教材(学習教材)

学習教材がなければ、eラーニングは実施できません。LMSの選定と同時進行で、既存教材を購入するか、自社教材を内製するかなどの検討が必要です。

教材準備に不安がある場合、LMSベンダーによっては、コンサルを依頼することができます。どのようなeラーニングを実施して自社の課題を解決したいと考えているのかをまとめてから、相談してみましょう。

SCORM

SCORMとは、Sharable Content Object Reference Modelの略称で、スコームと呼ばれます。これは、eラーニングにおける学習コンテンツとLMSの通信を、統一化する標準規格のことです。SCORMに準拠した教材なら、SCORMに準拠したLMSで教材として利用ができます。

学習コンテンツが統一性をもって作成され、異なるLMSで使用できるかどうかのガイドラインとなっています。そのため、eラーニングを実施するにはSCORMという規格を知っておく必要があります。

▼ 階層別・スキル別eラーニング教材をお探しですか?

初期費用0円で・1ヶ月から利用できる演習が豊富な定額制受け放題eラーニング

⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら

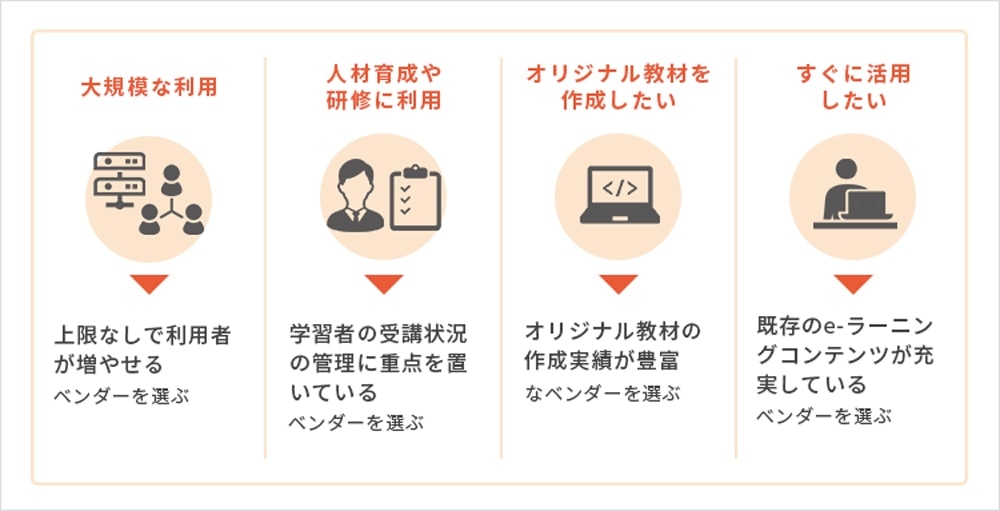

【お悩み別】eラーニングシステムの選び方

ここまでは、eラーニングを導入するメリット・デメリット、運用に必要なものを見てきました。ここからは、eラーニングシステムの選び方を、お悩み別に紹介していきます。

- 従業員規模が多い場合

- 効果的な人材育成がしたい場合

- オリジナル教材を作成したい場合

- eラーニング導入までの準備期間が短い場合

では以下にて、詳しく見ていきましょう。

従業員規模が多い場合

大規模な利用を想定している場合は、大規模運用が可能なeラーニングシステムを選択するようにしましょう。システムによっては利用者数に制限があるため、自社の従業員規模や条件に合うLMSベンダーの選定が必要です。

企業内の別グループや子会社の場合は別料金になる場合も多く、利用者上限だけでなく、適応範囲と費用も同時に確認すると良いでしょう。

効果的な人材育成がしたい場合

効果的な人材育成がしたい場合は、教材が自社の目的にあった内容か、また、受講者の受講状況の管理に重点を置いているeラーニングシステムを選択すると良いでしょう。

テストなどが実施できるLMSを選定すれば、アウトプットの機会も設けやすく、育成の成果を数値管理することもできます。その他、アンケート実施できるか、具体的にどのような受講履歴がデータ管理できるかなど、導入前に確認する必要があります。

オリジナル教材を作成したい場合

オリジナル教材の作成を検討している企業は、教材制作を支援してくれるeラーニングシステムベンダーを選択するようにしましょう。

自社の人材育成課題に合わせた内容をコンサルタントに相談することで、より質の高い教材が制作できます。LMSベンダーによっては、すでに自社にある既存教材のeラーニング化も可能です。

eラーニング教材は購入すべきか、自社開発すべきか詳しく知りたい方は『eラーニングの教材は購入すべき?開発すべき?良い教材のポイントも』をご覧ください。それぞれのメリット・デメリットを紹介しています。

eラーニング導入までの準備期間が短い場合

すぐに活用開始をしたいと考えている企業は、既存のeラーニングコンテンツが充実しているeラーニングシステムを選択しましょう。

ベンダーの中には、階層別研修用のeラーニングのセットプランを用意している企業もあります。新入社員向けセットプランや中堅社員向けセットプランを活用すればすぐにeラーニングを導入することができます。

階層別の教材だけでなく、スキルに応じたプランもある場合は、必要な教材のみ活用することもできます。

eラーニング教材について詳しく知りたい方は『eラーニング教材』をご覧ください。お客様の課題に沿った教材をテーマ別に取り揃えております。

▼ 階層別・スキル別eラーニング教材をお探しですか?

初期費用0円で・1ヶ月から利用できる演習が豊富な定額制受け放題eラーニング

⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら

eラーニングを導入する前に確認しておきたいこと

eラーニングをスムーズに実施するために何が必要かが分かったところで、eラーニングを導入する前に確認しておきたいことを明確にしておきましょう。

- 導入・運用費用

- 導入目的と求める機能

- eラーニングの効果を高める施策とルール

以下で詳しく見ていきます。

導入・運用費用

eラーニングの費用相場は、オンプレミス型とクラウド型によって異なります。

LMSベンダーによって費用は異なりますが、ここからは費用の一例を見ていきましょう。

まずオンプレミス型でかかる費用は以下です。

- サーバー・ネットワークハードウェア費 30万円〜100万円

- サーバー・ネットワーク構築費 10万円〜50万円

- サーバー・ネットワーク保守費 4万円〜10万円

- メンテナンス代 3万円〜10万円 / 月額

続いてクラウド型でかかる費用の一例は以下です。

- 初期費用 0円〜100万円

- 100ユーザーまで 5万円〜10万円 / 月額

- 200ユーザーまで 7万円〜15万円 / 月額

かかる費用をまとめると、下記の通りです。

費用の種類 | オンプレミス型 | クラウド型 |

初期費用 | 高い | 0円〜100万円 |

月額費用 | 3万円〜10万円 (メンテナンス代) |

|

サーバー・ネットワークハードウェア費 | 30万円〜100万円 | - |

サーバー・ネットワーク構築費 | 10万円〜50万円 |

|

サーバー・ネットワーク保守費 | 4万円〜10万円 | - |

自社の人材育成の目的やeラーニングの運用方法、予算にあわせてオンプレミス型とクラウド型を選択することがおすすめです。

eラーニングの導入目的と求める機能

自社がどのような目的でeラーニングを導入するのかは、システム導入検討の段階で明確にする必要があります。

新入社員研修だけをeラーニングで実施したいのか、全ての研修をeラーニング化したいのか、社員に対するリスキリングをeラーニングで実施したいのかといった目的によって、最適なeラーニングは異なります。

この目的を定めず、新人研修もやりたい、マネジメント研修もやるかもしれない、といったように目的が拡散してしまっては、どのようなeラーニングを導入するのが最適か分からなくなってしまいます。

検討の段階で導入の目的を定めることで、LMSに求める機能も具体化できます。

eラーニングの効果を高める施策とルール

eラーニングを実際に導入する場合、受講時間と実務との時間配分や、受講結果を人事評価に反映するといった、受講と社内評価の連動も効果を高めるために重要と言えるでしょう。

eラーニングを導入し運用してからルールを策定する、導入したが社内制度が決まっていないといった場合、社員のeラーニング受講の定着度やモチベーションにネガティブな影響が出る場合もあります。必ず事前に検討し、社内調整をしておきましょう。

また、eラーニングを積極的に受講したくなるような施策を行うことも効果的です。例えば、eラーニングの成績上位者を表彰する、eラーニングで学んだ内容を活かせる集合研修を定期開催するといった施策が考えられます。

eラーニングの受講管理のポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。

「eラーニング受講管理を徹底するならLMSを活用!6つの管理ポイントを解説」

▼ 階層別・スキル別eラーニング教材をお探しですか?

初期費用0円で・1ヶ月から利用できる演習が豊富な定額制受け放題eラーニング

⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら

内教育のeラーニングにはLMSの「etudes」

引用元:etudes(エチュード)公式サイト

アルー株式会社が提供するLMS「etudes(エチュード)」は効果的なeラーニング導入におすすめです。

クラウド型LMSであるetudesは、小規模利用はもちろん、上限なしで大規模運営を行うことも可能です。受講者と管理者が共に使いやすいUI/UXを追求したetudesには、アルーによる人材育成のノウハウが活かされています。

豊富なeラーニング教材のセットプランが用意されているだけではなく、企業毎のお悩みに沿った研修カリキュラムの提案も可能です。経験豊富なコンサルタントと共に、オリジナル教材を作成することもできます。

etudesの強み

etudesは、豊富な学習機能が搭載された「多機能LMS」です。

受講を促すメールの自動送信機能や、アンケート・テスト実施機能、1秒単位での受講履歴管理機能などが揃っています。

etudesの強みは、多機能と使いやすさの両立です。etudesは受講・管理画面において誰もが使いやすいシンプルな画面デザインを採用しています。

また、etudesで配信できるeラーニング教材の規格はSCORM1.2に対応しているため、すでに自社にeラーニングコンテンツがあるという場合でも安心して導入いただけます。

▼ 階層別・スキル別eラーニング教材をお探しですか?

初期費用0円で・1ヶ月から利用できる演習が豊富な定額制受け放題eラーニング

⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら

etudesの導入事例

ではここからは、実際にetudesを取り入れた企業の導入事例を紹介していきます。どのような問題点があり、どのようなきっかけでeラーニングを導入していったのか、先行事例を確認してみましょう。

株式会社メガネトップ

メガネ店「眼鏡市場」を全国的に展開する、株式会社メガネトップは国内のメガネ業界売上No.1企業です。etudesによるeラーニング実施にどのような可能性を見たのでしょうか。

- 導入目的:従業員一人一人が内発的動機付け、つまりみずから学び成長する風土を当社に構築し、一人一人のニーズに沿った学びを享受できる場を創造する

このような目標を掲げた株式会社メガネトップは、以下のようなきっかけでetudesを導入しました。

- eラーニング導入のきっかけ:従来型の集合型研修では効率性の観点からも到底間に合わず、コロナ流行感染症も一つのトリガーとなり、eラーニングの本格的な導入に至りました

三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ

三越と伊勢丹それぞれの人材系会社が合併して生まれた、三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ。グループ従業員の採用、教育、労務厚生業務、人材派遣、人材紹介など幅広く活躍する三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズは、以下のような目的でetudesを導入しました。

- 導入目的:派遣社員の教育ツール

では三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズは、どのようなきっかけでetudesを導入したのでしょうか。

- eラーニング導入のきっかけ:集合研修を中心に実施していますが、集合研修だけでは限界があることも事実です。運営する側の負担もありますし、受講者の時間的な制約や手間もあります。そのためeラーニングを効果的に取り入れていきたいと以前から考えていました

同社は、自社によるeラーニングを構築・活用していましたが、これまではセキュリティの関係で派遣社員は利用できなかったそうです。そこで白羽の矢が立ったのが、アルーが提供するetudesを活用したeラーニングの導入でした。

出展:etudes導入事例 三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ

▼ 階層別・スキル別eラーニング教材をお探しですか?

初期費用0円で・1ヶ月から利用できる演習が豊富な定額制受け放題eラーニング

⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら

まとめ

この記事では、eラーニングの基本的な情報から導入のポイント、実績のあるLMSについてご紹介いたしました。eラーニングの導入を考えている、現在のeラーニングシステムをリプレイスしたいといったお悩みがあるなら、ぜひアルーにお問い合わせください。etudesを活用した研修の提案はもちろん、人材育成に関するトータルサポートをさせていただきます。

etudesの製品について詳しく知りたい方は『製品紹介資料』をダウンロードください。etudesの特徴やデモ画面、費用についてご紹介しています。