ナレッジマネジメントとは?意味・考え方から導入のポイントまで解説

近年、企業が持つ知識や情報を効率的に管理・活用する手法として、ナレッジマネジメントが注目されています。ナレッジマネジメントとは、社内での知識・スキルの共有や活用を通じて組織全体の生産性や競争力を向上させることです。最近では、システムを活用して企業内にある知識・スキルを一元管理し、必要な時にアクセスしやすい環境整備を進めている企業が増えています。

本記事では、ナレッジマネジメントの概念から、自社で実施する方法、活用できるツールとしてeラーニングシステムについて詳しく解説します。

実際に企業でどのようにeラーニング活用をしているのか、他社事例を知りたい方はこちらのページで詳しくご紹介します。

etudesでは「人材育成の運営工数を削減したい」「eラーニングで育成施策の成果を上げたい」企業様をご支援しています。人材育成にお困りの方はお気軽にご相談ください。

⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら

目次[非表示]

- 1.ナレッジマネジメントとは?

- 2.企業・組織が持つ知識は2種類

- 3.暗黙知を形式知化するのがナレッジマネジメント

- 4.ナレッジマネジメントが注目・拡大する背景とは

- 5.ナレッジマネジメントを実施するメリット

- 5.1.イノベーションが促進される

- 5.2.問題解決が迅速化される

- 5.3.社員のエンゲージメント向上が期待できる

- 5.4.人材育成が効率化される

- 6.ナレッジマネジメントは時代の変化に適応した指導の形

- 7.ナレッジマネジメント4つの基礎理論

- 7.1.1.暗黙知を形式知化する「SECIモデル」

- 7.2.2.「場(ba)」という考え方

- 7.3.3.知識資産

- 7.4.4.ナレッジ・リーダーシップ

- 8.ナレッジマネジメント導入の4ステップ

- 9.ナレッジマネジメント導入を成功させるポイント

- 10.ナレッジマネジメントを実施する方法

- 11.オリジナルeラーニング教材でナレッジを共有するメリット

- 11.1.1.プロによるサポートを受けながら教材作成できる

- 11.2.2.既存の学習コンテンツをeラーニング化できる

- 11.3.3.LMSによって学習管理ができる

- 11.4.4.教材の改変・更新が手軽にできる

- 12.オリジナルeラーニング教材作成ならetudes

- 13.まとめ

eラーニングシステムetudesが分かる資料セット(会社紹介・サービス概要・導入実績)をダウンロードする

ナレッジマネジメントとは?

ナレッジマネジメントとは、企業や組織が持つ暗黙知(経験やスキルなど形式化されていない知識)を形式知(文書やデータベースなど形式化された知識)に変換し活用することです。ナレッジマネジメントは、個々の社員が持つ経験やスキルを共有し、組織全体の知識として蓄積・活用することで業績向上やイノベーションを促進するために重要な役割を果たします。

ナレッジマネジメントを実現するためには、専用のツールや、eラーニングシステムなどを活用する方法があります。eラーニングシステムは、コンテンツを受講し学習するためのものです。しかし、eラーニングシステムのなかには、自社資料やマニュアル、勉強会の動画などをアップロードできる機能が搭載されているサービスもあります。そういった機能が搭載されているeラーニングサービスであれば、ナレッジマネジメントのプロセスに非常に有効です。

ナレッジマネジメントにeラーニングシステムを活用することで、暗黙知であったナレッジを形式知に変換し、繰り返し使用できる自社のナレッジマネジメントのためのコンテンツにすることができます。具体的には、暗黙知を形式化する際にeラーニングコンテンツとして作成し、そのコースを通じて知識を共有・蓄積することが可能です。

さらに、eラーニングシステムは情報を継続的に管理、保存するためのプラットフォームとして機能します。これにより、知識の共有と蓄積が継続的に行われ、ナレッジマネジメントの効果が一層高まります。

▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?

初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる

⇒ サービス資料の無料ダウンロー ドはこちら

企業・組織が持つ知識は2種類

企業・組織が持つ知識には、「暗黙知」と「形式知」の2種類の知識があります。暗黙知を形式知に変えることが知識経営の基礎、ナレッジマネジメントになります。この暗黙知と形式知について解説します。

暗黙知と形式知の違いを簡潔にまとめると、下記の通りです。

知識の種類 | 意味 | 増加時の影響 |

暗黙知 | 企業や個人が持つ独自の知識やノウハウ、経験で、文章や言葉に変換されていない知識 | 知識やノウハウ、経験が特定の組織・人に依存してしまい、情報格差につながりやすい |

形式知 | データや数値、文書などにより、業務を行うためにマニュアル化された知識 | マニュアルを確認することで、業務内容を一定の水準で行うことができ、業務の質を均一化できる |

暗黙知

暗黙知とは、企業や個人が持つ独自の知識やノウハウ、経験であり、文章や言葉に変換されていない知識を指します。

暗黙知が増えてくると、暗黙知を所持している社員に頼らざるを得なくなり、社員間での情報格差が生まれやすくなり、全社員の能力向上の妨げとなってしまいます。

形式知

形式知とは、データや数値、文書などにより、業務を行うためにマニュアル化された知識を指します。

形式知が増えてくると、マニュアル化したもので業務内容を確認できるため、全社員がマニュアルに掲げた事項を学び、行動することで、業務の質を均一化することができます。また、形式知化を行う中で、業務改善や社員の能力が向上することにより、新たな知識やノウハウが生まれることもあります。

▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?

初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる

⇒ サービス資料の無料ダウンロー ドはこちら

暗黙知を形式知化するのがナレッジマネジメント

暗黙知を形式知に変換することが、ナレッジマネジメントの目的です。どの企業でも、ベテラン社員と新入社員には、能力の差があります。長年の経験の差があるため仕方のないことですが、ナレッジマネジメントによってこうした差を埋めることができます。ベテラン社員には、知識やノウハウ、経験があります。しかし、この知識や経験は暗黙知のままになっていることが多く、特定の社員しか活用できません。そこで、この暗黙知を収集、データ化し、その他の社員に学ばせることで業務改善や業務の質を高めることが可能なのです。

▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?

初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる

⇒ サービス資料の無料ダウンロー ドはこちら

ナレッジマネジメントが注目・拡大する背景とは

ここまでは、ナレッジマネジメントの意味や内容について紹介してきました。ここからは、ナレッジマネジメントが現代社会で注目され、拡大を続けている背景について紹介していきます。

企業の考え方や雇用の変化

ナレッジマネジメントが注目・拡大する背景には、日本には地域・組織によって独自の考え方や制度があることや、日本の育成がOJTに依存したものであることが関係しています。昨今ではリモートワークが増加し、OJT中心の教育では、これまで対面で仕事をする中で共有していた情報共有が難しくなってきました。

OJT以外でも一例として、日本には多くの職人がいますが、職人はわざわざ弟子に技術を教えることはなく、「見て学べ」「技術を盗め」といった形で受け手側(学ぶ側)の主体性に依存した教育の仕方をします。この教育方法は決して間違いではありませんが、弟子が一人前になるためには長い時間が必要になります。

時代の変化が早く、労働力不足や雇用流動が高まる中で、OJTや学ぶ側の主体性に依存した教育では時間が足りないだけでなく、場合によって蓄積されたナレッジそのものが失われるといったことにもつながります。こうした背景から、社員の能力を短期間で一定水準まで上げることが必要となり、ナレッジマネジメントが拡大しています。

自社ノウハウの管理・マニュアル化がしやすい

現代では、統計学や人工知能の技術が進んでおり、ナレッジマネジメントで取得した暗黙知をデータ化することができるようになってきています。ナレッジマネジメントに対応するためのツールが多様化し、データなどの収集、管理、マニュアル作成が簡単になりつつあるのです。このことにより、社員を指導するときのマニュアルが整備され、指導を受けた社員の技術や能力が向上し、業務の効率化を図ることができるようになっています。

▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?

初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる

⇒ サービス資料の無料ダウンロー ドはこちら

ナレッジマネジメントを実施するメリット

ここからは、ナレッジマネジメントを実施するメリットをご紹介します。

ナレッジマネジメントを実施するメリットは、下記の通りです。

- イノベーションが促進される

- 問題解決が迅速化される

- 社員のエンゲージメント向上が期待できる

- 人材育成が効率化される

イノベーションが促進される

ナレッジマネジメントの実施は、企業のイノベーションを促進します。具体的には、社員が持つ多様な知識や経験が共有されることで、新たなアイデアや発見が生まれやすく、組織内の創造力や革新性が高まります。

また、異なる部門やチーム間での情報交換が活発になることで、クリエイティブな発想や問題解決の視野も拡大します。さらに、過去の成功事例や失敗から得られた教訓が共有されることで、革新的なプロジェクトや製品開発も促進されるでしょう。このように、個々が持つナレッジが組織全体で活用されることで、イノベーションが促進され競争力の強化につながります。

問題解決が迅速化される

ナレッジマネジメントを実施することで、問題解決のプロセスが迅速化される効果も期待できます。ナレッジマネジメントにより過去の課題や解決策が共有されることで、同じような課題が発生した際に過去の解決策を参考に解決することができます。

また、ナレッジを共有するためのプラットフォームやデータベースを活用することで、社員は迅速に必要な情報にアクセスでき、解決策の検索ができるようになります。

このようにナレッジマネジメントを実施することで、課題解決のための時間と労力を大幅に削減し、問題解決のプロセスを迅速化することができます。

社員のエンゲージメント向上が期待できる

ナレッジマネジメントを実施することで、社員のエンゲージメントを高めることが期待できます。ナレッジ共有や新たなアイデアを提案できる環境が確立されると、社員は自らの知識や経験を積極的に共有し、企業に貢献できていることを実感できます。

また、知識や経験の共有を通じて自己成長の機会を得られることから、社員のモチベーションも増大します。このようにナレッジマネジメントは、単なる知識の共有だけではなく、社員のエンゲージメント向上にも寄与します。

人材育成が効率化される

ナレッジマネジメントを実施することで、人材育成を効率化することができます。

企業が持っている知識が一元管理されることで、新しい社員や異動した社員などが必要な知識を取得する際に、教育者が何度も同じ内容をゼロから教える手間が省けます。

また、実務に必要なナレッジが網羅的にまとめられていれば、社員自身が必要な時に情報を取りにいくことが可能となり、人材育成を効率化していくことができます。

▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?

初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる

⇒ サービス資料の無料ダウンロー ドはこちら

ナレッジマネジメントは時代の変化に適応した指導の形

前述のとおり、これまでの日本の教育方法はOJT中心だったり、「見て学ぶ」といった考えが中心でした。これが時代の変化により、知識やノウハウ、経験をデータ化して社員教育をしていくという形に変わってきています。旧来の指導方法が、ナレッジマネジメントにより変化していっていると言えます。昨今ではナレッジマネジメントのための専用ツールなども多く開発され、今後はさらにナレッジマネジメントの考え方が拡大していくと推測されます。

▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?

初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる

⇒ サービス資料の無料ダウンロー ドはこちら

ナレッジマネジメント4つの基礎理論

ナレッジマネジメントには4つの基礎理論があります。その4つの基礎理論とは、以下の4つです。

- SECIモデル

- 場(ba)

- 知識資産

- ナレッジ・リーダーシップ

ここからは、基礎理論ごとに解説します。

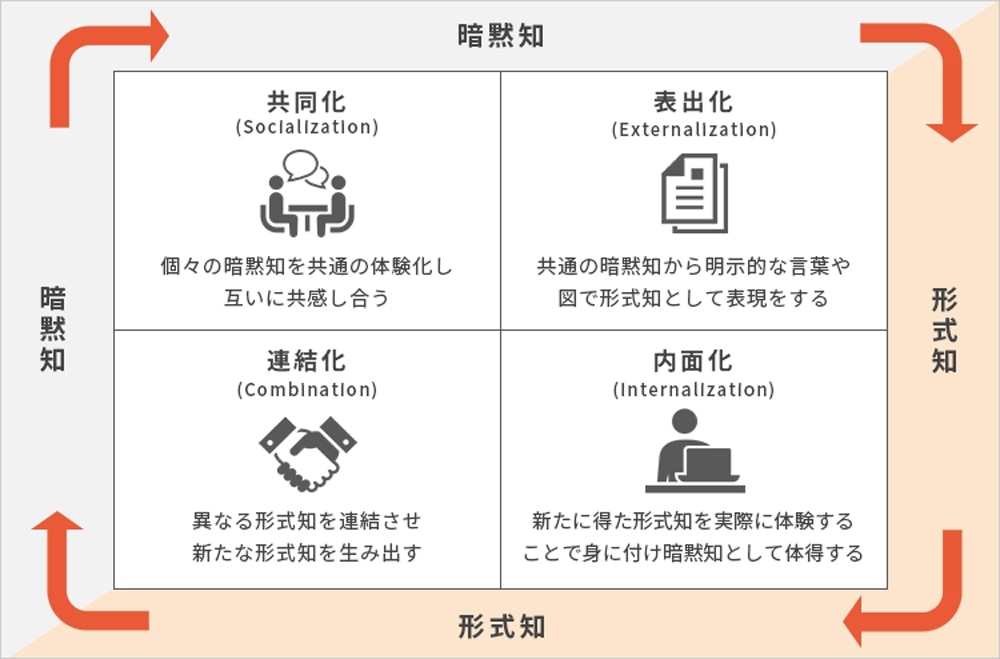

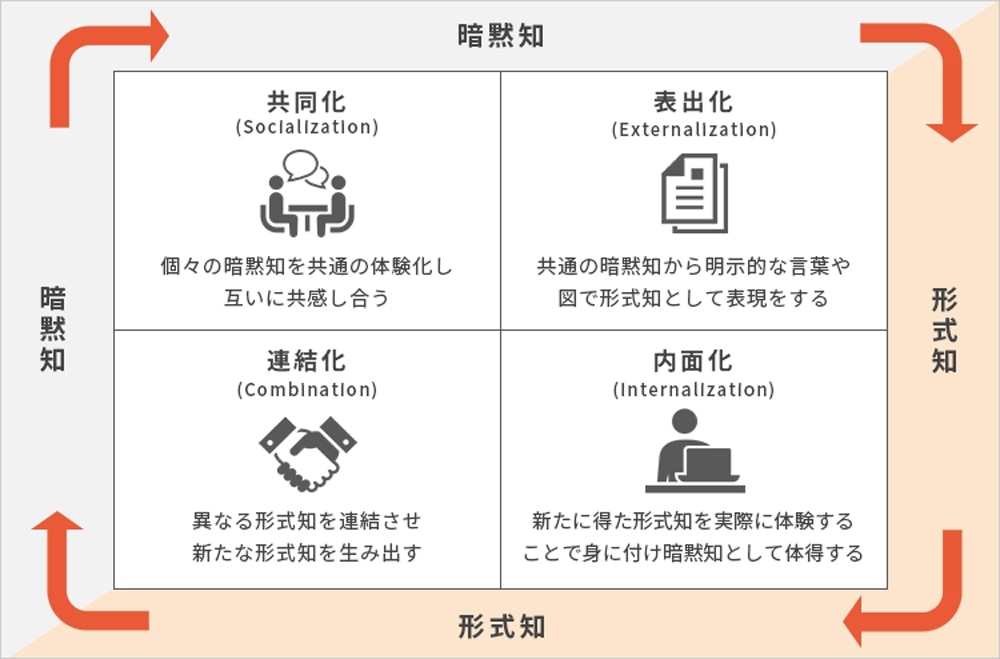

1.暗黙知を形式知化する「SECIモデル」

SECI(セキ)モデルとは、個人が持つ知識やノウハウ、経験などの暗黙知を、形式知に変換したうえでマニュアル化をし、組織全体で共有・管理を行い、形式知を重ねることにより新たな知識を生み出すフレームワークのことです。

このSECIモデルは、以下の言葉の頭文字を取って名づけられています。

- 共同化(Socialization)個々の暗黙知を共通の体験化し互いに共感し合う

- 表出化(Externalization)共通の暗黙知から明示的な言葉や図で形式知として表現をする

- 連結化(Combination)異なる形式知を連結させ新たな形式知を生み出す

- 内面化(Internalization)新たに得た形式知を実際に体験することで身に付け暗黙知として体得する

上記の事柄を繰り返すことにより、新たな知識を生み、共有化し、また違う新たな形式知を生むというスパイラルを形成していきます。

2.「場(ba)」という考え方

SECIシステムを活発に行うためには「場(ba)」が必要とされています。この場は4種類あります。それぞれ解説していきましょう。

- 【創発場】

創発場とは、他者と知識の交換をし、共同化プロセスを活性化させる場です。休憩室や飲み会など気軽に話せる場所も創発場として機能します。 - 【対話場】

対話場とは、暗黙知を形式知に変えるために必要な発言などをし、表面化プロセスを活性化させる場です。直接対話式の会議がこれに該当します。 - 【システム場】

システム場とは、異なる形式知を結びつける連結化プロセスを活性化させる場です。チャットツールやGoogleスプレッドシートによる共有などがシステム場です。 - 【実践場】

実践場とは、形式知を再び暗黙知に変換し、内面化プロセスを活性化させる場です。個人の「デスク」や、テレワークでの「自宅」が該当します。

3.知識資産

企業・組織が社会で生き残っていくには知識の積み重ねが必要です。これを知識資産と呼んでいます。知識資産には次のような種類があります。

- 経験的知識資産:経験によって得られるスキルやノウハウなどの知識

- 概念的知識資産:組織の中の理念や経営コンセプトなどの知識

- 体系的知識資産:マニュアル化され体系化された知識

- 恒常的知識資産:組織内に日常的に存在している知識

4.ナレッジ・リーダーシップ

ナレッジマネジメントを行い成果を出すには、ナレッジを推進するリーダーとしての役割を担う社員を置く必要があります。このような社員をナレッジ・リーダーと呼びます。ナレッジ・リーダーにはナレッジ・リーダーシップが必要です。具体的に必要なのは、次のとおりです。

- 知識ビジョンを創る

- 知識資産を絶えず再定義する

- 地域資産の再定義が知識ビジョンに合っているかチェック

- 場を創って活性化し他の場とつなぐ

- SECIシステムの各プロセスをリード及び促進し正当化

- ナレッジマネジメントで成果を出すには、このような意識を持つリーダーが必要です。

▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?

初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる

⇒ サービス資料の無料ダウンロー ドはこちら

ナレッジマネジメント導入の4ステップ

ナレッジマネジメントの導入を行うためには、4つのステップが必要と言われています。この4つのステップを順に紹介します。

- 【ナレッジの発見】

一般的にアンケート、インタビュー、観察により得た情報を分析・加工し、暗黙知などを洗い出します。 - 【ナレッジの取り込み】

暗黙知を可視化するため、文書化・言語化により表面化します。 - 【ナレッジの共有】

以上から得られた暗黙知などを使用できるようにマニュアル化・データベース化などを行います。 - 【ナレッジの適用】意思決定や業務プロセスの改善、ビジネス上の課題解決のためのナレッジを具体化します。そしてナレッジを指示や規範などを通じて組織全体に浸透させます。

▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?

初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる

⇒ サービス資料の無料ダウンロー ドはこちら

ナレッジマネジメント導入を成功させるポイント

ナレッジマネジメント導入を成功させるには、さまざまなポイントを押さえておく必要があります。ここからはナレッジマネジメント導入を成功させるポイントを解説します。

- ナレッジマネジメントの戦略策定を行う

- 優秀な社員が積極的にナレッジを共有する仕組みを作る

- ナレッジに基づいた自発的な思考・行動につなげる

- 継続的な改善と評価を実施する

以下にて、詳しく見ていきましょう。

ナレッジマネジメントの戦略策定を行う

ナレッジマネジメントを成功させるためには、目的や方針を明確に定める戦略策定が重要となります。

具体的には、組織全体のビジョンや目標を背景に、何を知識として扱うのか、どのように収集・共有・活用するのか、といった要点をしっかりと把握し策定していきます。

戦略策定は、ナレッジマネジメントを組織全体に浸透させ、持続的な効果を生むための基盤となります。また、戦略を明確にすることで、各段階での進捗や成果を評価しやすくなり、改善につなげやすいというメリットもあります。

優秀な社員が積極的にナレッジを共有する仕組みを作る

ナレッジマネジメントを効率的に行うには、実績を上げている優秀な社員の暗黙知を形式知に変え、社員全体に共有化していくことが重要です。そのためには、優秀な社員の知識やノウハウ、経験の暗黙知を収集する必要があります。また、ベテラン社員が持つ長年の経験から培われた暗黙知も有用な知識です。

これらを収集するには、優秀な社員やベテラン社員のナレッジに対する姿勢を変えなければいけません。姿勢を変える方法としては、ナレッジ業務に対してインセンティブ制度を設けるなどの評価をする仕組みを作ることが大切です。

ナレッジに基づいた自発的な思考・行動につなげる

ナレッジマネジメントを行い、暗黙知を形式知にするだけでは成果は上がりません。形式知にしたマニュアルなどを、社員が自発的に学び行動をしなければ、新たな暗黙知を得ることはできません。

そのため、マニュアルなどをいつでもどこでも学べるようにしておき、学ぶことにより業務が改善するということを示していく必要があります。

継続的な改善と評価を実施する

ナレッジマネジメントの導入には、評価と改善の繰り返しが欠かせません。すべてのプロセスが一度で完璧に機能するわけではなく、導入後も定期的に振り返りを行い、必要な改善を施すことが大切です。

具体的には、定期的なミーティングを行うことで、ナレッジマネジメントの現状や課題、改善点を共有します。また、KPIや、社員の知識の定着度を測るテストなどを利用し、客観的な評価を行うことも重要です。

このようにして、ナレッジマネジメントの有効性を評価し、必要な改善を行うことで、より効果的な知識共有・活用体制をつくり上げることができます。

▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?

初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる

⇒ サービス資料の無料ダウンロー ドはこちら

ナレッジマネジメントを実施する方法

ナレッジマネジメントは、企業や個人が持っている独自の知識を収集し、データにしたうえで、そのデータから学ぶことができるようにしなければなりません。ここからは、収集したデータを、どのようにして社員に向けたマニュアルにしていくかを解説します。

1.ExcelやPowerPointなどのツールを利用する

ナレッジマネジメントを行い収集した情報をまとめるには、Excel、PowerPointなど、さまざまな無料ツールが利用できます。しかし、これら無料のツールを利用する場合、マニュアルは作成しやすいものの、社員が学ぶための教材を作成することが難しいケースが多く出てきてしまいます。

無料のツールでも管理はできますが、ナレッジマネジメントにより適したツールを利用することで、成果が上げやすくなるのです。

ナレッジマネジメントツールの選び方については、以下の記事で詳しく解説しています。

「ナレッジマネジメントツールの選び方・運用の注意点とは?」

2.自社ノウハウをeラーニング教材化

ナレッジマネジメントで集めた暗黙知を形式知に変換しても、社員教育のツールの質が低くては、ナレッジマネジメントの成果は出ません。ナレッジマネジメントのデータを上手くアウトプットするツールを利用する必要があります。上手く利用する方法の1つとしてeラーニングを活用する方法があります。

eラーニングを利用し、自社ノウハウを教材化すれば、パソコンやタブレット、スマートフォンなどで、ナレッジを学習することができます。

eラーニング教材は購入すべきか、自社開発すべきか詳しく知りたい方は『eラーニングの教材は購入すべき?開発すべき?良い教材のポイントも』をご覧ください。それぞれのメリット・デメリットを紹介しています。

▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?

初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる

⇒ サービス資料の無料ダウンロー ドはこちら

オリジナルeラーニング教材でナレッジを共有するメリット

eラーニングで教材を作成するのは、パソコンやタブレット、スマートフォンなどで学習できるようになること以外にも多くのメリットが存在します。ここからは、eラーニングシステムを導入し教材化することのメリットを4つ紹介します。

- プロによるサポートを受けながら教材作成できる

- 既存の学習コンテンツをeラーニング化できる

- LMSによって学習管理ができる

- 教材の改変・更新が手軽にできる

ではここから、詳しく内容を見ていきましょう。

1.プロによるサポートを受けながら教材作成できる

eラーニングシステムは、サポート体制が整っており、ナレッジを教材化するときにもプロのサポートを受けることができます。

教材を作成するときは、作成する目的、受講する人の設定、内容の分かりやすさ、操作性の高さなどを考慮しなければなりません。これらを一般の人が考慮しつつ、教材を作成することは困難だと言えるでしょう。教材の質の高さは、受講者の理解度に直結して影響するため、ナレッジマネジメントの成否にも大きく関わってきます。

また、プロのサポートを受けることにより、教材作成の早期完成が見込めます。早期に完成し、運用し始めればブラッシュアップも早く行うことができるでしょう。

2.既存の学習コンテンツをeラーニング化できる

eラーニングでは、既存の学習コンテンツをeラーニング化することが可能です。過去に作成した紙ベースのマニュアルや資料も、eラーニングに変えることができるのです。長年に渡る過去の知識資産の蓄積を無駄にすることなく、社員教育に利用できることは大きなメリットだと言えるでしょう。

また、紙媒体のマニュアルでは分かりにくかった項目も、動画にしたり、グラフにしたりすることにより、社員にとって分かりやすい教材にすることが可能です。

3.LMSによって学習管理ができる

LMSとは、eラーニングによる受講者の理解度を測ったり、受講者の進捗状況を管理したりする学習管理をするシステムのことです。eラーニングは小規模な人数から場所を選ばず学習可能ですが、その反面どこまで学習が進んでいるのか管理する必要があります。これを解決するのがLMSです。

LMSでは、受講者の理解度を確認するための小テストなども可能であり、教材の理解度を分析し、より良い教材に磨き上げていくことができます。

4.教材の改変・更新が手軽にできる

紙媒体のマニュアルは、全ての該当箇所をペンで修正するか、マニュアル自体を破棄して再作成しなければなりません。それには多くの手間と費用がかかるでしょう。一方eラーニングであれば、教材内容の変更・更新を手軽に行うことができます。このような機能があれば、情報の更新を行わず間違った情報を伝えてしまうことを回避できます。ナレッジマネジメントでのアウトプットは、正確に適切なタイミングで行うことが重要なため、教材の改変・更新を手軽にできることは大きなメリットです。

オリジナルeラーニング教材作成ならetudes

引用元:etudes(エチュード)公式サイト

ナレッジマネジメントを成功させるポイントの1つに、形式知を社員にアウトプットしてもらい、別の社員からの形式知をインプットしてもらうことがあります。このインプットとアウトプットの効率を上げるためには、eラーニングシステムを厳選して、質の高い教材を作成し、社員に学習してもらう必要があります。つまり、最適なeラーニングシステムを選ぶことが、ナレッジマネジメントを成功させる重要なポイントであると言えるのです。

eラーニングシステムを選ぶ際には、etudes(エチュード)のeラーニングがおすすめです。etudesでは、経験豊富なコンサルタントと共に、質の高い教材の作成が可能です。また、誰にでもわかるようなUI/UXで操作性の高さも魅力的なシステムを採用しています。

etudesの詳しい製品紹介を知りたい方は『製品紹介資料』をダウンロードください。etudesの特徴やデモ画面、費用についてご紹介しています。

▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?

初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる

⇒ サービス資料の無料ダウンロー ドはこちら

まとめ

ナレッジマネジメントとは、個人が独自に培った知識やノウハウ、経験を集め、データとしてまとめ、そのデータを教材にして社員教育に使い、業務改善などを行う手法です。このナレッジマネジメントを成功させるポイントがいくつかあります。あらかじめナレッジマネジメントを導入するよう社員に告知することや、運用ルールを設けること、eラーニングで教材化した知識を社員に伝達することなどです。