オンボーディングに役立つ研修とは?OJTとの違いやおすすめツールについて

オンボーディングは、新卒や中途などの新たに入社してきた社員に対して必要なサポートを提供することで、その社員が企業文化に馴染めるようさまざまな施策が行われます。オンボーディングは主に研修やOJTなどを通じて行われることが一般的ですが、テレワークの広がりなどもあり、最近ではeラーニングを用いる企業も増えてきました。

オンボーディングを効果的に実施し、社員のエンゲージメントを高めて離職を防ぐために、役立つ研修テーマや実施方法について、具体的に解説します。

実際に企業でどのように人材育成をしているのか、他社事例を知りたい方はこちらのページで詳しくご紹介します。

etudesでは「人材育成の運営工数を削減したい」「eラーニングで育成施策の成果を上げたい」企業様をご支援しています。人材育成にお困りの方はお気軽にご相談ください。

⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら

目次[非表示]

- 1.オンボーディングとは?

- 2.オンボーディングと研修・OJTとの違い

- 3.オンボーディングを成功させるための研修のコツ

- 3.1.体系的な研修企画を立てる

- 3.2.オンボーディングの目的と目標設定を共有する

- 3.3.オンボーディングのための教育体制を整える

- 3.4.十分なインターバルを取って進める

- 3.5.こまめにフィードバック・フォローをする

- 3.6.アウトプットの機会を作る

- 4.オンボーディングとの相乗効果が見込める研修内容

- 4.1.入社前研修

- 4.2.自社の理念や経営方針を理解する研修

- 4.3.OJTトレーナー研修

- 5.オンボーディングに関する取り組みの事例

- 6.オンボーディングにはeラーニングシステム活用がおすすめ

- 7.オンボーディングにも役立つeラーニングシステム「etudes」

- 8.etudesでオンボーディング・研修を実施した企業の事例

- 9.まとめ

eラーニングシステムetudesが分かる資料セット(会社紹介・サービス概要・導入実績)を ダウンロードする

オンボーディングとは?

オンボーディングとは、新規入社の社員を企業に定着させるために必要な人材育成のプロセスのことを指します。元々、船舶や航空機に新しく搭乗したクルーなどに必要なサポートを提供することをオンボーディングと呼んでおり、企業人事の分野におけるオンボーディングはそこから派生した言葉です。

オンボーディングには様々な目的がありますが、中でも最も重要な点は「新たに入社した社員が組織に馴染み、早く活躍してもらえるようにする」という点です。時間と手間をかけて採用した社員が組織に馴染めずに短期間で退職してしまうと、採用活動をやり直す必要が出てくるとともに、その社員に任せる予定の仕事が止まってしまいます。そのような事態を防ぐためにも、新規入社社員を対象として、オンボーディング施策を実施することが重要です。

オンボーディングの基本情報について詳しくは以下の記事でご紹介しています。

『オンボーディングとは?言葉の意味から実施プロセスまで徹底解説』

オンボーディングと研修・OJTとの違い

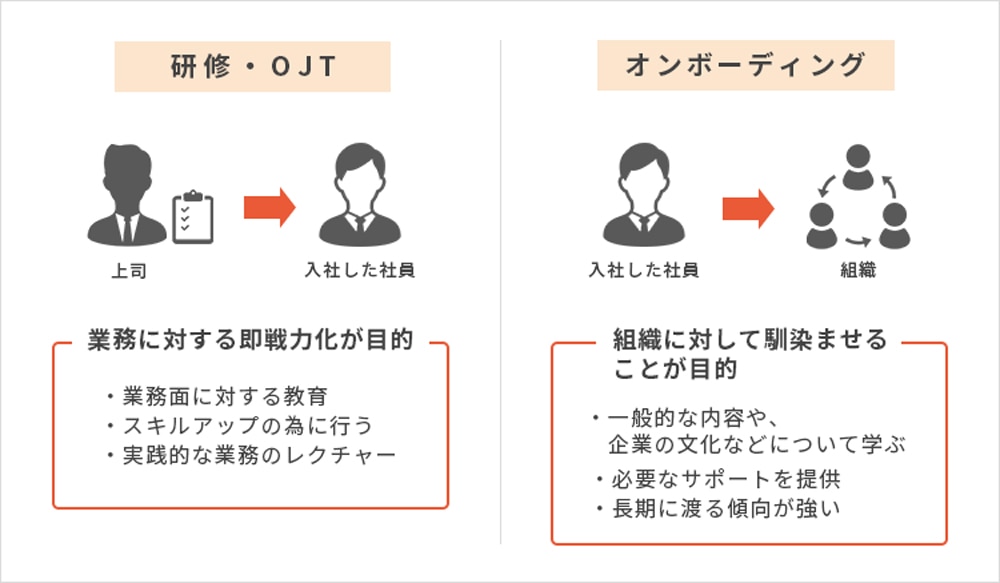

オンボーディングとよく似た言葉として、「研修」や「OJT」が挙げられます。オンボーディングや研修、OJTはどれも企業における人材育成のプロセスとして非常に重要ですが、それぞれ実施する内容や目的が異なります。これらの言葉をより分かりやすく理解するために、ここではそれぞれの違いについてご紹介します。

▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?

初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる

⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら

オンボーディングとOJTの違い

OJTは、入社後に社員に対して行われる教育の中で一般的なものです。先輩社員や上司などがOJTトレーナーとなり、実践的な業務を通じて仕事の知識やノウハウを新規入社の社員へレクチャーし、育成を進めていく手法です。

一見オンボーディングとよく似た言葉のように思えますが、OJTは業務知識をできるだけスムーズに身につけ、即戦力として実務にあたることを目的として行われるのに対し、オンボーディングは組織に馴染ませるために行うという点に違いがあります。必ずしも業務知識に限定せず、企業文化や組織について広く学ぶのがオンボーディングです。

教育効果が高いOJTを行いたいとお考えの方は、以下の記事もぜひご覧ください。

『効果的なOJT研修とは?目的や課題、成果を高めるポイントを徹底解説』

オンボーディングと研修の違い

オンボーディングと近い意味を持つ育成の取り組みとして、「研修」も挙げられます。研修は主に個人のスキルアップを目的として行われ、業務をより効率的に進める上で必要な知識やスキルを、実務以外の時間を使って身につけるために実施します。

それ以外に、チームビルディングなど組織力を高めるための研修を実施する場合もありますが、その場合の目的は個人が組織に馴染むというより、チームメンバーの相互理解を深めることが目的となります。

一方でオンボーディングは、研修で主眼となる業務に必要な知識やスキル獲得にとどまらず、企業文化やMVVなど、組織全体について学ぶことも目的とされています。

概念としてはオンボーディングとOJT・研修の間に細かな違いはありますが、実際には中途入社や新卒入社のメンバーに対して、これらを組み合わせて実施されるケースが多くなります。育成の目的に応じて適宜これらを連携させながら進めていくことが重要となるでしょう。

オンボーディングとオフボーディングの違い

他にも、オンボーディングと似た言葉に「オフボーディング」があります。オフボーディングはオンボーディングの対義語であり、退職に際して行われます。最近では、退職した社員と良好な関係を継続したり、自社に対するフィードバックを得るといったニーズが増えていることもあり、オフボーディングも注目を浴びています。

オンボーディングとオフボーディングの最も大きな違いは、実施されるタイミングです。オンボーディングは入社時に行われる施策であるのに対し、オフボーディングは退職後に行われる施策を指します。従業員ロイヤリティの向上を目指す、という面では共通点もあると言えるでしょう。

▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?

初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる

⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら

オンボーディングを成功させるための研修のコツ

新卒・中途などの新入社員へのオンボーディングを成功させるには、以下のポイントを押さえた研修を実施しましょう。

- 体系的な研修企画を立てる

- オンボーディングの目的と目標設定を共有する

- オンボーディングのための教育体制を整える

- 十分なインターバルを取って進める

- こまめにフィードバック・フォローをする

- アウトプットの機会を作る

それぞれ、詳しくご紹介します。

体系的な研修企画を立てる

新入社員や中途入社社員のオンボーディングを成功させるためには、まず体系的な研修企画を立てることが重要です。新入社員であれば入社時にスキルを確認し、役割に応じて必要なスキル目標に合わせた研修を実施し、同時にスムーズに組織に馴染むためのコミュニケーションや関係性構築ができるような内容を企画すると良いでしょう。中途入社社員の場合は異なる能力や職位の場合が多いため、より個人のスキルに応じたテーマやゴールを設定しながら、実務的な知識も含んだ研修を含めてオンボーディングを進めるとより効率的です。

オンボーディングの目的と目標設定を共有する

オンボーディングを通じて、新たに入社した社員の安心感や、働くモチベーションを高めるためには、明確な目標設定が必要です。

いくつかの研修を組み合わせてオンボーディングに組み込む場合でも各研修において目標は具体的で達成可能なものであることが望ましく、それを達成した際の評価基準も明確にすることが重要です。

また、目標は育成対象の社員個人だけでなく、上司やチームメンバーと共有し、サポート体制を整えることも大切です。例えば、一人ひとりに対して3ヶ月後、6ヶ月後の具体的な目標を設定し、それを定期的に見直す時間を設けるなどの取り組みが必要になるでしょう。

オンボーディングのための教育体制を整える

社内の教育体制を整えることも重要な要素です。新入社員や中途入社社員に十分なオンボーディングをするためには組織として教育体制を構築することが大切です。

特に入社時期が定まらない中途入社社員が多い場合は、効率的にオンボーディングを進める運営体制がないと教育にかかる運営工数が膨大になり、スムーズに実施することができません。繰り返し同じ内容を教育する必要があるため、学習管理システムなどを導入してできるだけ効率的に進めることがおすすめです。

また、人員面では研修やOJTを行うことを該当部署の社員に通達するだけでなく、教育担当社員のフォロー体制も必要です。

十分なインターバルを取って進める

一度のオンボーディングにおいて多くの情報を与えすぎると、対象者は覚えることが多くなってしまい、結果として十分な成果が出ないことがあります。

そのため、研修を実施する場合はインターバルを取って進めることをおすすめします。これにより社員は一つひとつのトピックに集中し、理解を深めることができます。具体的には、複数の学習手法を組み合わせたブレンディッドラーニングなどを活用して、事前課題を行ってから集合型研修プログラムを数日間隔で行ったりすることもおすすめです。研修の間にインターバルとして自己学習時間や実際の業務時間を設けることも良いでしょう。

こまめにフィードバック・フォローをする

オンボーディングをよりスムーズに進めるためには適切なフィードバックが必要です。また、フィードバックだけでなく、オンボーディング対象者が感じた疑問や質問に対してフォローする時間もこまめに取るように心がけましょう。

自社内では常識となっていることでも、新規入社社員の場合、細かな疑問が生じることがあります。そうしたギャップを早期解決することでより組織に馴染みやすくなります。

所属部門だけではなく、同時期に入社したメンバー同士、人事担当者など、さまざまなセグメントで、自由に質問やコミュニケーションが取れる場を積極的に設けると良いでしょう。

アウトプットの機会を作る

一般的な研修や人材育成と同様に、オンボーディングにおいてもインプットだけではなく適切なアウトプットの機会を持つことが重要です。学んだことをアウトプットする過程を通じて、「知識として知っている」状態から「スキルとして実践できる」状態になります。

こうしたサイクルを作ることにより、オンボーディングの効果を高めてスムーズに組織に馴染めるだけでなく、業務遂行の上での自信を醸成することにもつながります。結果として、社員のモチベーションを維持することができます。

具体例としては、ロールプレイングなどの演習を実施する、実務での役割と連携した研修内容にし、実務で行うプレゼンテーションやレポート作成などに関わるといった内容があげられます。

以上のポイントをおさえつつ、新入社員一人ひとりのニーズに合わせた研修に取り組むことでオンボーディングの成果を高め、新入社員や中途入社社員の早期定着と成長を促進することができるでしょう。

▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?

初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる

⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら

オンボーディングとの相乗効果が見込める研修内容

オンボーディングは一般的に、オリエンテーションや入社前研修、ビジネスマナー研修、自社理解など、メンバーの属性に応じていくつかのテーマを組み合わせて実施されます。

様々なテーマの研修を組み合わせて導入することで、オンボーディング全体をよりスムーズに進めることができます。ここではオンボーディングと相乗効果を見込める研修テーマを3つご紹介します。

入社前研修

よりスムーズなオンボーディングを進めるための研修として、入社前研修が挙げられます。入社前研修とは新入社員や中途入社社員が企業へ正式に入社する前に、内定が決まった段階で行われる研修のことです。既存社員とのコミュニケーションや関係性構築などが主なテーマになる一方で、内定者に対して社内システムのアカウントを発行したり、機密にあたる情報を教えたりすることはできないなど、提供する情報の範囲には留意が必要です。

オンボーディングだけではなく入社前研修も行う最大のメリットとして、あらかじめ会社や業務の雰囲気を知ることで、入社前の内定辞退を防ぐという点が挙げられます。新卒入社社員も中途入社社員も、「自身はこの企業にあっているか?」「この会社でやっていけるのだろうか?」など内定後にも様々な不安を抱えています。入社前研修を実施すると入社してからの働き方のイメージが付きやすく、メンタル面での不安を解消しやすくなるため、よりスムーズに組織に馴染むための研修だと言えるでしょう。

自社の理念や経営方針を理解する研修

自社理解をテーマにした研修は、自社の経営理念や企業文化、行動指針など組織風土を理解することを目的として行われる研修のことで、オンボーディングの観点からも非常に役立つ研修と言えます。新入社員や中途入社社員は既存社員ほど自社について知識を持ち合わせておらず、実際にどのような風土があるかが分からないため、組織にフィットする人材となるためには、組織全体に対する知識を深めることが重要です。

そのため、オンボーディングと相乗効果を高めるための自社理解研修では、自社の理念を説明し、インプットしてもらうだけではなく、既存社員が取り組んでいる行動指針を体得するところまでをテーマに含むと良いでしょう。入社後に行動指針を実践するためのアウトプットの場を設けたり、入社後にフォローを行うとさらにスムーズです。自社の文化や歴史について学ぶことで、より一層自社の知識を体系的に整理することが可能です。

OJTトレーナー研修

OJTトレーナーは、新しく入社してきた新入社員・中途入社社員に対して、仕事に関する指導をしたり、相談にのってアドバイスを行ったりする教育担当の社員のことです。OJTトレーナーは、仕事の内容を直接社員へ伝えるだけではなく、新入社員の指導・相談役として、包括的にサポートしていくことが求められます。

OJTトレーナーは新しく入社してきた社員と接する時間が長くなるため、OJTトレーナーの言動が社員の仕事の成果やモチベーション等に与える影響は大きくなります。そのため、それぞれのOJTトレーナーごとにトレーニングの効果や指導内容に差が出てしまわないように、OJTトレーナー研修で指導力を強化することが重要です。社内にOJTトレーナーとして十分な知識を持つ社員が増えることによってオンボーディング施策がより効果的になります。

OJTトレーナーを育成するためのポイントについては、以下の記事で詳しくご紹介しています。

『OJTトレーナーの役割とは?必要なスキルと育成のポイント』

▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?

初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる

⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら

オンボーディングに関する取り組みの事例

オンボーディングは、多くの企業が取り組んでいる施策です。

実際に、システムの導入や体制の整備によって効果的なオンボーディングを行っている3社の事例をご紹介します。

- リモート時代にオンラインでオンボーディングを実施(株式会社メルカリ)

- 部門担当者がオンボーディングを実施(サイボウズ株式会社)

- 新入社員への情報共有をシステムで効率化(株式会社ボンズコミュニケーション)

オンボーディングのために研修を行う際のコツについてご紹介しました。オンボーディング全体を効率的に進めるにあたり、社内情報の共有がスムーズに行えるとより運営工数の負担が減ります。そのためのプラットフォームとしてeラーニングシステム(学習管理システム)などの導入がおすすめです。また、eラーニングシステム以外にもオンボーディングに特化したツールがありますので、社内での取り組み内容やシステムの汎用性を含めて自社に最適なシステムを検討すると良いでしょう。

システムの中にはクラウド型のサービスであれば初期費用無料で導入できるサービスがあり、コストを抑えて効率運営することができます。

リモート時代にオンラインでオンボーディングを実施

株式会社メルカリでは、リモート入社の増加に伴い、「入社直後の社員がどのタスクに取り組むべきなのか混乱してしまう」という課題を抱えていました。そこで、新入社員が何をやればいいのかひと目で分かるようにするための「オンボーディングポータル」を開設しました。

同社で導入されているオンボーディングポータルでは、タスクが期限ごとに「入社後3日以内」「1週間以内」「1ヶ月以内」のように整理されています。

個人ごとに最適化されたKPIを設定することで、新入社員に対する指導にかかるコストも削減されました。ITを駆使した事業を展開している株式会社メルカリらしい成功例となっています。

出展元:「すべての新入社員に素晴らしいオンボーディング体験を」リモートオンボーディングを成功させる施策 #メルカリの日々

部門担当者がオンボーディングを実施

サイボウズ株式会社の営業本部では、入社して3ヶ月で業務に必要な基礎スキルを身につけることを目標にオンボーディング研修を実施しています。

近年ではキャリア採用の「オンライン入社」が増えているため、なかなか社内に馴染めないと考える中途社員が多いことが課題となっていました。そこで、人事部だけがオンボーディングを実施するのではなく、直属の部門担当者もオンボーディングに参加するシステムを導入しました。

結果的に、オンボーディングを通してチーム内のつながりが生まれ、オンライン入社そのものへの不安感を払拭することに成功しました。

出展元:オンラインキャリア入社の「馴染めない」「寂しい」はどう解消する? 200人以上を受け入れてきたサイボウズ流オンボーディング術とは

新入社員への情報共有をシステムで効率化

株式会社ボンズコミュニケーションは、24時間365日対応のコールセンター業務を展開しています。オペレーターの主力はパート・アルバイトスタッフで、入社した時期や出社頻度がそれぞれ異なるため、育成や新しいマニュアルの共有が大きな手間となっていました。

そこで、新しい情報を全員に伝達するために、eラーニングシステム「etudes」を導入しました。これにより、教育の精度が一定に保たれ、一度教えたことを再度教える必要がなくなりました。また、日々必要な更新情報も伝達できるようになりました。これらの改善により、業務上のミスが減少し、効率的な業務運営が可能となりました。

出展元:株式会社ボンズコミュニケーション導入事例|LMS・クラウド型eラーニングシステム「etudes(エチュード)」

▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?

初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる

⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら

オンボーディングにはeラーニングシステム活用がおすすめ

オンボーディングの研修は、オンラインやオンサイトなど様々な形態で実施されます。自社の状況や研修内容によって最適な形態は異なりますが、オンボーディングを行う上で幅広く活用できる研修方法として、最近ではeラーニングが注目を浴びています。オンライン上で学習することができるeラーニングでオンボーディングを行うメリットを見ていきましょう。

人事担当者の研修運営工数の負担を軽減できる

2023年度、主要企業の中途採用比率は過去最高の37.6%まで高まりました。

参考:中途採用比率が最高37% 7年で2倍に、23年度計画 - 日本経済新聞

中途採用者が増えることによって、オンボーディングのための研修の実施回数が増え、人事担当者の負担も増えてきています。

入社時期や人数にばらつきがあると、集合研修を何度も行うのは現実的ではありません。入社後のオンボーディング研修は、必要な情報をeラーニング教材にしてしまうことによって実施の運営工数の負担を大幅に軽減できます。知識やスキルをeラーニングでインプットしてもらうだけでなく、対面やオンラインなどでアウトプットする場を設けるとさらに効果的ですが、eラーニングシステムを導入すればそうしたブレンディッドラーニングや集合研修の運営などもシステムで一元管理することができます。

例えば、システムの使い方などの知識は操作動画やマニュアルなどをeラーニング教材にして学習することで効率化できます。その上で実践が必要な場合には集合研修を行うと良いでしょう。eラーニングシステム「etudes」を提供するアルー株式会社では、自社独自のeラーニング教材の作成支援も行っていますので、ぜひご検討ください。

リモートワークが多い場合はeラーニング導入が効率的

最近ではリモートワークを積極的に導入する企業も増えており、そうした場合にもeラーニングシステムを育成のプラットフォームとして活用することができます。eラーニングは一度教材をアップロードすれば繰り返し利用することができ、新しく入社する社員の入社時期にばらつきがあっても、個人が自由に取り組むことができます。

さらに、eラーニング教材の配信だけでなく研修管理や受講のリマインドなどもひとつのシステムで実施できるので、受講者のみならず、研修管理者の負担も軽減することが出来ます。リモートワークで業務に携わっているために集合型研修に不参加のメンバーも、アーカイブ動画をeラーニング教材にすることで簡単に情報共有ができます。

▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?

初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる

⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら

オンボーディングにも役立つeラーニングシステム「etudes」

オンボーディングを行うための様々な専用ツールがありますが、必ずしもそうしたサービスを導入しなくても、eラーニングを受講するためのLMSの標準機能を活用することも可能です。LMSは多機能で汎用性が高いため、eラーニング受講だけでなく、社内情報共有のプラットフォームとしてオンボーディングに必要な情報を簡単に管理、共有することができます。

汎用性が高く、社内の育成プラットフォームとして導入実績のあるLMSサービス「etudes」について、そのメリットや強みなどをご紹介します。

さまざまな教材を扱うことが可能

オンボーディングのために必要な情報共有や研修を効率的に進めるためには、eラーニング導入がおすすめですが、eラーニングの場合、教材として、さまざまな形式の資料を作成、管理する必要があります。

etudesでは、動画資料やPDFスライドの配信はもちろんSCORM教材やZOOMとの連携がスムーズに行えます。また、テスト機能や提出物管理機能もあり、択一式や複数選択式などを合わせたテストの配信、アンケートの配信が可能です。受講者の成績や回答結果もExcelファイルなどでスムーズに確認できます。

さらに、すでに社内にある資料をアップロードすることですぐにeラーニングコースを作ることが可能です。

etudesで取り扱える教材形式についてはこちらをご覧ください。

シンプルで利用しやすいUI/UX

ツールを導入してもUI/UXがユーザーにとって使いにくいものであった場合、社内に定着せずに終わってしまう恐れがあります。etudesのUI/UXは受講者画面も管理者画面もどちらも直感的で分かりやすい操作性を意識して設計されています。

LMSは受講履歴が緻密にデータ管理できることも特徴の一つです。etudesの管理者画面では学習進捗をサマリーで視覚的に確認することができ、受講状況を簡単に把握することができます。受講者画面も画像を多用したシンプルな画面デザインのため、受講にあたって操作マニュアルを確認する必要がなく、結果的に運営側への問い合わせが少なくスムーズな運営が実現します。ITリテラシーのレベルが異なる社員や、eラーニングによる学習が初めての社員にも馴染みやすいのが特徴です。

etudesのUI/UXについてより詳しく知りたい方は『機能・特長』をご覧ください。

マルチデバイスのためPC・スマホ・タブレットが使える

eラーニングを行うことのメリットとして、スマートフォンやタブレット端末を用いてスキマ時間で学習を進められることが挙げられます。最近では業務の中でもパソコン以外の端末を活用する企業も増えてきました。

etudesはパソコン以外にも、タブレット端末やスマートフォンなど様々なデバイスに対応しています。タブレットやスマートフォンでの動画視聴も可能なレスポンシブデザインを採用しているため、端末を問わず学習を進めることが可能です。視聴環境や利用端末に合わせて動画の画質などを自動的に調整することが出来る機能も備えているため、通信量を抑えることも出来ます。

組織情報・社員情報も一元管理可能

etudesでは、組織情報を一括して管理することが可能です。日本企業には組織構造が複雑化しやすいという傾向があるとされており、複雑な兼務や頻繁な組織改編も珍しいことではありません。

そのような複雑な組織構造にも対応した社員情報管理機能が、etudesの強みです。社員情報として数十項目以上を登録可能であることに加え、CSVファイルによって人事システムとスムーズに連携させることが出来ます。さらに、学習履歴の閲覧や組織情報の登録などの権限を自由に割り振ることも可能です。柔軟に組織管理に対応できるため、大規模な組織であってもeラーニングを効率良く進めることが出来ます。

etudesの機能についてより詳しく知りたい方は『機能・特長』をご覧ください。

etudesでオンボーディング・研修を実施した企業の事例

eラーニングシステムetudesを活用して実施したスタッフ向けのオンボーディングや育成施策についてどのような取り組み事例があるかをご紹介します。

社員全員が学び合える環境を構築

インターネット業界のA社では、階層や職種関係なく、さまざまな社員と1on1を行うことで相互に学びあう文化がありました。社員全員が自分のノウハウやナレッジを共有できる環境を構築するため、etudesを導入。社員全員に適切な管理者権限を付与することで、誰もが自分で教育コンテンツを作成・掲載できるシステムの実現に成功しています。

新しく入った社員も、既存社員のノウハウをetudesで学ぶことができるため、オンボーディングにも繋がっています。

こちらの事例について、詳しくは以下のページからご覧いただけます。

人事だけではなく「社員全員」が教育コンテンツを作成・配信し、学び合える環境をetudesを使って構築

集合研修ができなくても部門内教育を実施できるように

テレビ局のB社は、仕事柄従業員の働く時間がバラバラであったため、全員を集合させて研修を行うことが困難でした。Microsoft Teamsを活用してリアルタイム研修を実施すると共に、アーカイブとして動画を残すために、etudesを導入しました。

各部署がやりたいときにやりたい研修をeラーニングで学ぶことができ、各部署ごとに活発に部門内教育が実施されるようになりました。Microsoft Teamsを活用したオンライン研修とetudesを連携させることで、リアルタイムの研修であっても受講記録をとれるようになり、アーカイブ動画もetudes内で管理することができるようになりました。

アーカイブ動画や社内情報を共有するプラットフォームがあることで、オンボーディングがよりスムーズに実施できます。

こちらの事例について、詳しくは以下のページからご覧いただけます。

全社必須研修+部門内個別教育でetudesを活用しているテレビ局の事例

▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?

初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる

⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら

まとめ

オンボーディングのために行う研修の種類や、研修の方法についてご紹介しました。企業のDX化が進展しているということもあり、最近では多くの企業に研修をeラーニングで行う動きが出てきています。また、細かな動画教材を組み合わせて学習することで受講者・研修実施者双方の負担軽減を目指す「マイクロラーニング」も注目を浴びてきているところです。自社に最適なeラーニング管理ツールを導入することで、オンボーディングをより一層効率的に進めていきましょう。