研修業務を効率化する方法とは?eラーニング導入のコツを徹底解説

研修業務は、カリキュラムの作成から受講者の管理までやることが多く、研修の度に手間がかかって大変という方も多いのではないでしょうか。研修業務を効率化するためには、eラーニング導入がおすすめです。

今回は、研修業務を効率化するための具体的なステップや、eラーニング導入に必要なシステム、導入のメリット、eラーニングシステムの活用方法などをご紹介します。

実際に企業でどのように人材育成をしているのか、他社事例を知りたい方はこちらのページで詳しくご紹介します。

etudesでは「人材育成の運営工数を削減したい」「eラーニングで育成施策の成果を上げたい」企業様をご支援しています。人材育成にお困りの方はお気軽にご相談ください。

⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら

目次[非表示]

- 1.研修業務を効率化させる施策の具体例

- 2.研修業務効率化するためにまず行うべきことは?

- 3.効率的な研修の進め方

- 3.1.研修の目的を考える

- 3.2.現状の課題を検討する

- 3.3.目標設定には「SMARTの法則」が効率的

- 3.4.研修内容を洗い出す

- 3.5.プログラムの構成を決める

- 3.6.詳細な内容を検討する

- 3.7.研修を実施したら効果を測定する

- 4.研修業務を効率化するならeラーニングシステムの導入がおすすめ

- 5.なぜeラーニングがおすすめなのか?

- 6.eラーニングシステムの導入によって効率化できる研修業務

- 6.1.集合研修管理の効率化

- 6.1.1.効率化のポイント

- 6.2.進捗管理の効率化

- 6.2.1.効率化のポイント

- 6.3.新入社員研修の効率化

- 6.3.1.効率化のポイント

- 7.eラーニングの注意点

- 8.研修業務の効率化には「etudes」

- 9.まとめ

eラーニングシステムetudesが分かる資料セット(会社紹介・サービス概要・導入実績)を ダウンロードする

研修業務を効率化させる施策の具体例

会社の規模に関わらず、多くの企業が社員に対して「研修」を実施しています。中には、その研修を企画する業務にあたっている人もいるでしょう。

研修業務は、研修内容の選定から準備、受講者集め・学習管理などさまざまな業務があり、その効率化が課題となっている企業も多いはずです。

企業における研修業務の効率化には、以下のようなさまざまな施策が考えられます。

- 教育体系の見直し

研修内容の明確化により、必要なスキルを効果的に習得できるようにします。

- オンライン研修の導入

場所や時間に縛られず、参加者の負担を減らし、より多くの社員に研修を提供できます。

- ツールの導入

研修の進捗管理や評価を一元化し、効率的な運営を実現します。

- 繰り返し実施する研修のeラーニング化

コンプライアンス研修や新入社員研修など毎年実施する研修は、eラーニング化して管理工数を削減できます。

これらの施策の中から最適な手法を組み合わせることで、研修業務を効率的に実施することができます。

しかし、上記の施策を取り入れる前に、まずは現状の研修業務が抱える課題を明確にすることが大切です。次の項から詳しくご紹介します。

研修業務効率化するためにまず行うべきことは?

研修業務の効率化に向けて、まず以下のようなことを行っていきましょう。

- 現状の把握

- 結果の共有

- 施策を検討

- 実行・改善

これらがなぜ大切なのか、解説していきます。

研修に限らず、人事の業務全般を効率化したいとお考えの方は、以下の記事も併せてご覧ください。

『人事業務を効率化する方法6選|役立つツールも合わせて紹介』

現状の分析

まずは、無駄な業務はないか、研修業務に携わる社員一人ひとりが個別で確認していきましょう。業務の効率化を図っていくには、無駄な部分がないかを確認していくことが大切です。

日ごろ行っている研修業務を一度言葉にして、見える化しましょう。そうすることで、業務自体を客観視でき、無駄な部分も見えやすくなります。

そして、必要なものか削れるものかを分析して、不要な業務は積極的に削減しましょう。

結果の共有

次に、それぞれが出した研修業務内容と、削れる業務を全員で共有し、フィードバックをしていきます。ここで、それぞれの分析結果を共有することで、本当に削っていいものと、そうではないものをさらに明確にすることができます。

一人の意見では出てこなかったような意見が聞けたり、逆に絶対に必要な業務も見えてくるでしょう。

施策を検討

持ち寄った研修業務の現状をもとに施策検討して、実際に行う行動レベルにまで落とし込んでいきます。

現状分析だけでは、研修業務の効率化を図ることはできません。持ち寄った研修業務の分析結果をもとに、ベストな施策を検討していきましょう。

多少リスクがある施策も、上手くいかなかった時の対処方法などを考えて、研修自体に影響がでなければ、検討案に入れることをおすすめします。もし、失敗したとしてもそこから改善策が見つかることがあるためです。

実行・改善

検討した施策を実際に行い、上手くいったところはそのまま継続し、失敗したところや、より良くなりそうなところは改善していく「モニタリング」をします。

このように、研修業務の効率化をしていくにあたっては、しばらくの間はトライアンドエラーの繰り返しです。

実行していく中では、上手くいかないこともあるかもしれません。しかし、研修業務の効率化のためには、必要な過程なので根気よく行っていく必要があります。

▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?

初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる

⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら

効率的な研修の進め方

効率的に研修を進めるためには、以下のことについて考えていくといいでしょう。

- 研修の目的を考える

- 現状の課題を検討する

- 目標設定には「SMARTの法則」が効率的

- 研修内容を洗い出す

- プログラムの構成を決める

- 詳細な内容を検討する

- 研修を実施したら効果を測定する

ではここから、具体的に紹介していきます。

研修の目的を考える

まず、効率的に研修を進めるために、研修の目的を考えるようにしましょう。しかし、何を目的として据えたらいいのか分からないこともあるでしょう。そんな時に注目すべき着眼点は、「どんな人に研修を受けてもらいたいか」という点です。

まず新入社員などの若手社員であれば、仕事をしていく上での常識などの研修になります。会社に入って2〜3年目の社員を対象とするならば、スキルアップ研修が最適でしょう。

会社や部署内には、経験豊富な人から若手までさまざまな人がいます。「どんな人に研修を受けてもらいたいか」を考えることで、研修の目的が見えてきます。

現状の課題を検討する

効率的に研修を進めるためには、会社や部署にある現状の課題を明確にすることも大切です。たとえば、新入社員研修の理解度が低いという現状があれば、なんらかの施策を用いて理解度を上昇させなければなりません。

課題が明確になったら、直近の目標を立てます。この目標は、できるだけ具体的なものとしましょう。

目標設定には「SMARTの法則」が効率的

目標設定を行う時には、「SMARTの法則」を知っておくと便利です。

SMARTの法則は、以下のような内訳で成り立っています。

- Special(具体的な):目標が具体的か

- Measurable(測定可能な):達成度を測れる目標か

- Achievable(現実可能な):達成可能な目標か

- Relevant(関連した):目標達成が自分の利益につながるか

- Time-bound(期限を決めた):期限が設定されている目標か

SMARTの法則は、目標を具体的かつ達成の評価をしやすい形で作るための方法になります。この方法を意識して、目標を設定していくといいでしょう。

研修内容を洗い出す

研修に盛り込みたい内容を洗い出しておくことで、実際に受講者に学んでほしいことをぶれずに伝えることができるでしょう。

研修内容を考える時には、盛り込みたい内容を洗い出し、そこに肉付けしていく形で考えていくのがおすすめです。

プログラムの構成を決める

研修は時間が決められています。先に構成を決めずに内容を組み立ててしまうと、長すぎたり、短すぎたりといった研修になってしまう可能性もあります。

また、講師にどのような研修にしたいかの概要を伝える時にも、構成が決まっていないと正しく意図を伝えられません。

伝えたい内容をすべて盛り込めるように、洗い出した研修内容をもとにどの話をどのくらいの時間使って話をしていくか、構成や時間配分を決めていくと良いでしょう。そして、その構成や時間配分に沿って、研修内容を考えていくのがおすすめです。

詳細な内容を検討する

大まかな研修内容の構成ができたら、詳細を決めていきましょう。決めるべきことは、

- 講師の選定

- 研修時間

- 研修場所

- 研修方法

などが挙げられるでしょう。

講師と受講者の立場になって、研修時間や研修場所、研修方法を選んでいくようにしましょう。

研修を実施したら効果を測定する

研修後は、研修する前と比較してどのような変化があったか、目標は達成したのかなどの項目で効果測定をしていく必要があります。

事前に考えた目標に、どれだけ到達したかを数値で定量的に確認していくことがポイントです。万が一、評価ができない場合には、目標をもっと細かく設定していく必要があるかもしれません。

その場合は、目標設定をやりなおし、再度評価や研修を実施しましょう。

▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?

初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる

⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら

研修業務を効率化するならeラーニングシステムの導入がおすすめ

集合研修は、研修の規模が大きくなればなるほど、一人ひとりの日程調整が大変になっていきます。場合によっては研修を受けるべき人なのに、集合研修に参加できないといった事態も起こりかねません。

このようなケースにおすすめなのが、eラーニングです。まずはその理由について解説していきます。

なぜeラーニングがおすすめなのか?

eラーニングとはパソコンやタブレット、スマートフォンなどを利用して学習する学習形態のことで、導入する際はプラットフォームとしてeラーニングシステム(LMS)を利用することが一般的です。eラーニングシステムはeラーニング教材を受講するだけでなく、集合研修の出欠管理や提出物の集計など研修運営業務をまとめて効率化できる機能が搭載されています。

受講者にとってのeラーニングのメリットは、いつでもどこでも学習ができるという点です。集合研修の場合はその場だけで完結してしまい、同じ研修は二度と受けることができません。一方eラーニングは、何度でも全く同じ研修を受講できるので、受講者にとってより研修内容を身につけやすい学習スタイルとなっています。さらに、eラーニングと集合研修を組み合わせるブレンディッドラーニングもシステム導入で実施しやすくなるため、限られた時間で育成効果を高めることもできます。

eラーニング導入に必要な基礎知識を詳しく知りたい方は『eラーニング導入に向けた基礎知識集』をダウンロードください。eラーニングの特徴や種類について紹介しています。

eラーニングシステムの基本的な機能

eラーニングシステムの基本的な機能としては、以下のようなものがあります。

【受講者側】

- eラーニング教材の受講機能

- 研修参加の日程調整

- 提出物やテストなどの実施

- 受講すべき教材のレコメンド機能

【管理者側】

- 研修コースの作成・管理

- eラーニング教材の登録・保管・配信

- 受講・研修結果の管理

- 通知機能(受講者に必要な通知を送るための機能)

- ユーザー管理(アカウント管理など)

研修をeラーニング化するだけではなく、eラーニングシステムを併せて導入することが、業務効率化の鍵となります。

eラーニング導入に必要な基礎知識を詳しく知りたい方は『eラーニング導入に向けた基礎知識集』をダウンロードしてください。eラーニングの特徴や種類についてご紹介しています。

▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?

初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる

⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら

eラーニングシステムの導入によって効率化できる研修業務

eラーニングシステムによってどのように研修業務が効率化されるのかを、実際に導入した企業の事例でご紹介します。

以下は、企業向け人材育成事業を行うアルー株式会社が開発したeラーニングシステム「etudes(エチュード)」によって実現した効率化の事例です。

- 集合研修管理の効率化

- 進捗管理の効率化

- 新入社員研修の効率化

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

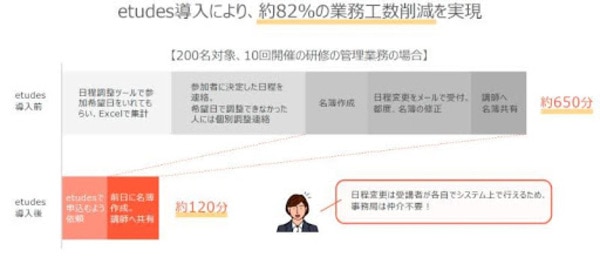

集合研修管理の効率化

小売業界のA社は、およそ20,000人以上の社員を対象にした研修の企画・運営を行っています。対象者が多いので同じ研修を何日かに分けて開催していますが、受講日決定後に「業務の関係で日程を変更したい」という要望が届くケースが頻繁にありました。

受講日の調整だけでかなりの時間とリソースがかかっており、効率化のためにeラーニングシステム「etudes」を導入しました。

etudesには、集合研修の参加者調整をシステム上でできる機能が搭載されているため、Excelでの集計・編集作業がほぼ不要になり、約82%の業務工数削減を実現しました。

効率化のポイント

これまでは日程変更の度にExcel上の名簿を更新していましたが、etudesなら研修直前に申込があったメンバーをエクスポートし、名簿編集するだけで調整が完了します。

また、システム上で定員管理ができ、申込数が定員に達したら募集を自動で締め切るため、全員の希望をExcelで集計する手間も省略できました。直前の日程変更も人事部を介さず、受講者自身でシステム上で実施できます。

etudesのようなeラーニングシステムなら、eラーニング教材の配信だけではなく集合研修の出欠席管理も効率化できます。

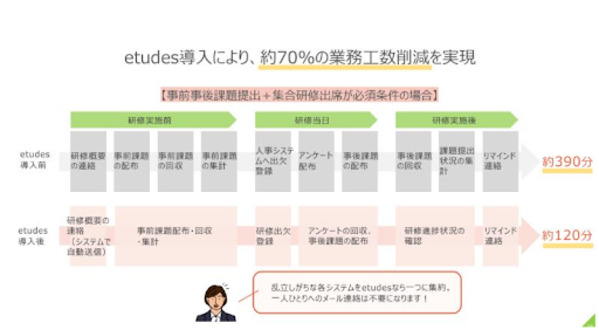

進捗管理の効率化

某メーカーのB社は社員教育に注力しており、ほぼ全ての研修に事前事後課題を設けています。中には、研修の受講が昇格の条件となっているものもあります。

しかし、出欠状況や課題提出状況を管理するExcelが統一されていないため、各社員が何をどこまで学習しているのかを把握するのが困難で、非効率的となっていました。

昇格条件にも関わる研修は管理ミスがあってはならないので、研修を一元管理できるeラーニングシステム「etudes」を導入しました。

結果として、資料配布や課題回収がシステム上で完結でき、約70%の業務工数削減を実現しました。オンライン・オフラインを問わず研修の進捗管理を一元管理できるようになった点も効率化成功の要因です。

効率化のポイント

etudesは、受講者も管理者も、進捗率が色付きのグラフによって一目でわかる画面デザインを採用しています。

進捗だけではなく、「研修概要案内」「課題の配布・回収」「集合研修の出欠登録」「アンケート回収」が一つの画面に集約されているため、それぞれ個別にシステムを立ち上げたりメールで共有する必要がなくなる点が効率化のポイントです。

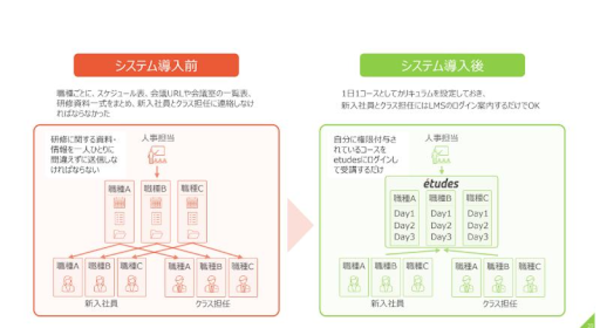

新入社員研修の効率化

インフラ関連のC社では毎年新入社員を400名程採用しており、新入社員研修では25名ずつの16クラスに分け、各クラスに担任として先輩社員を1人ずつ配属しています。

職種ごとに受講する内容もスケジュールも異なり、人事部総出で毎年の運営を行っていましたが、リモートワークの増加で運営の業務量が増えてしまいました。そのため、2021年からはeラーニングシステム「etudes」を導入しました。

複雑な研修カリキュラムをetudesで管理できるようになり、資料差し替えやスケジュール変更もetudes上で操作を行うだけで完了します。結果的に研修業務の効率化が実現し、新入社員400名・2週間の研修を担当2名で運営できるようになりました。

効率化のポイント

新入社員はメールの送り方がわからなかったり、社内ルールを知らなかったりするため、既存社員ならスムーズにいくことも難しいケースがあります。使い始めたら慣れるのは早いですが、初日のオリエンテーションですべてを確実に伝えることは困難です。

そこで、「etudesにログインさえできれば研修の受講ができる」という状態にしておくことで、オリエンテーションの内容は最低限におさえることが可能になりました。

▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?

初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる

⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら

eラーニングの注意点

eラーニングシステムを導入して研修をeラーニングし効率化を図る上で、注意しなくてはならない点もあります。

- 事前に受講環境を整えなければいけない

- 受講者のモチベーションを維持させる必要がある

- コミュニケーションが取りにくい

これらの注意点について詳しく解説していきます。

事前に受講環境を整えなければいけない

eラーニングは、パソコンやタブレット、スマートフォンなどを使って、研修を受講していきます。したがって、研修を受けるにはeラーニング教材を読み込むことができるデバイスが必須となります。

ITが苦手、パソコンなどの使用に慣れていない方に対しては、eラーニングの受講方法について説明する機会が必要になることもあるでしょう。

受講者のモチベーションを維持させる必要がある

eラーニングは、いつでもどこでも受講が可能というメリットがあります。一方で、いつでもどこでも学習ができるから、今やらなくても良いという心理が働きやすくなってしまうデメリットもあります。

集合研修の場合は、講師や一緒に学ぶ受講者がおり、否応なしに学ばなければならない強制力があります。しかしeラーニングの場合だと、その強制力はありません。

eラーニングシステムを用いて、受講者のフォローアップを効果的に行わなければなりません。学習が停滞している受講者にリマインドを行ったり、分からないところのヒアリングを行ったりと、丁寧にサポートをする必要があります。

コミュニケーションが取りにくい

eラーニングの場合、一方通行の研修になりやすくなります。

集合研修のように、リアルタイムでの直接的な受け答えは難しいのが事実です。

また、参加者同士でのコミュニケーションも取りづらい環境になってしまいます。受講者同士が交流する機会や管理者側への質疑応答をする機会を得にくいために、モチベーションが下がってしまうことも考えられます。

eラーニング研修であってもモチベーションが下がらないよう、システムを使って適切にフォローを行ったり、eラーニングへの取り組みの姿勢を人事評価に反映させるといった対策を行うことが重要です。

▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?

初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる

⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら

研修業務の効率化には「etudes」

eラーニングシステムの導入による研修業務の効率化をお考えなら、20年以上にわたる人材育成のノウハウを持つアルー株式会社が開発した「etudes(エチュード)」をご利用ください。

etudesは、人材育成の知見を活かして作り上げられたLMSで、ITスキルの有無にかかわらず操作しやすく、マニュアルがなくても直感的に操作できるわかりやすいUIデザインが特徴です。

etudesが選ばれる理由

etudesはeラーニングの配信だけではなく、社内教育全般を一括で管理できるさまざまな機能を保有する多機能LMSです。

etudesはクラウド型LMSなので、スムーズな導入と運用が可能です。クラウド型LMSで懸念されることが多いセキュリティ面においても、Microsoft Azureを使った高度なクラウドシステムを用いているため、リスクは最小限となっています。

また、多くの社員が利用することを考え、誰もが操作しやすいUI/UXデザインを採用しています。費用面においても初期費用無料で、毎月の利用者数に応じた料金体系となっています。

導入しやすく、操作もしやすく、安全に豊富な機能を利用できるという点が、etudesが多くの企業様から選ばれている理由です。

etudesを導入して研修業務を効率化した事例

株式会社ゼネラルパートナーズ様は、障がいのある方に特化した総合就職・転職サービス事業として、求人情報サービス・人材紹介サービス、職業訓練を行う福祉サービス等を提供している会社です。

同社では、多様な働き方を促進するなかで入社時の集合研修の実施が困難になるという課題を抱えていました。新入社員研修のオンライン化を進め、研修担当者のリソース圧迫を改善するため、etudesの無料トライアルを開始しました。

etudesの、シンプルで操作しやすい画面デザインと、機能性の高さに魅力を感じていただき、本導入に至りました。

結果として、繰り返し実施する研修に要する工数を、40%も削減することに成功しました。空いたリソースを他の業務や新しい研修の企画に充てられ、研修担当者の業務効率化が実現しました。

詳しくは、etudesの事例紹介ページをご覧ください。

株式会社ゼネラルパートナーズ様導入事例_入社時研修の工数を40%削減。直感的な操作でスムーズに運用できるLMS

まとめ

今回は、eラーニングでの研修業務の効率化について解説してきました。eラーニングは、研修業務を一括で管理でき、情報共有もできるためおすすめです。

研修業務を効率化させるため、導入するLMS(eラーニングシステム)をお探しなら、ぜひetudesをご検討ください。etudesは、人材育成の知見に基づいた全ての利用者にとって使いやすいeラーニングシステムです。この記事でeラーニング導入による研修業務の効率化にご興味をお持ちになりましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

etudesの詳しい製品紹介を知りたい方は『製品紹介資料』をダウンロードしてください。etudesの特徴やデモ画面、費用についてご紹介しています。