社員研修にeラーニングは使える?効果的な活用ポイントや注意点を解説

オンラインで社員研修を行うには、eラーニングの利用が効果的です。自社の社員研修をeラーニング化したいと考えている方に向けて、eラーニングの効果的な活用方法やおすすめの教材、導入のメリットと押さえておきたい点についてご紹介します。

eラーニングによる社員研修を効果的に実施するには、「LMS(学習管理システム)」の導入が欠かせません。LMS導入を成功させるポイントについても詳しく解説します。

実際に企業でどのように人材育成をしているのか、他社事例を知りたい方はこちらのページで詳しくご紹介します。

etudesでは「人材育成の運営工数を削減したい」「eラーニングで育成施策の成果を上げたい」企業様をご支援しています。人材育成にお困りの方はお気軽にご相談ください。

⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら

目次[非表示]

- 1.eラーニングで社員研修はどう変わる?

- 1.1.研修を効率化するLMSの機能

- 2.eラーニングの重要性

- 3.eラーニングで社員研修を行うメリットと課題

- 3.1.メリット

- 3.2.押さえておきたい課題

- 4.eラーニングによる社員研修は受け放題がおすすめ

- 5.社員研修に利用するeラーニング教材の選び方

- 5.1.社員に学んでほしいテーマで選ぶ

- 5.2.階層別に選ぶ

- 5.3.目的別に選ぶ

- 6.社員研修でのeラーニング活用ポイント

- 7.eラーニングによる社員研修の実施方法

- 7.1.受講者・研修内容を決定

- 7.2.学習管理システム(LMS)の準備

- 7.3.研修担当者の選定

- 7.4.研修実施日を検討

- 7.5.実際に研修を実施

- 7.6.受講者のフォローアップ

- 8.社員研修にeラーニングを導入する際の注意点

- 9.eラーニングによる社員研修はLMS選びが重要!

- 10.eラーニングで社員研修を行うならetudes

- 10.1.etudesの機能

- 11.etudesで社員研修を効率化した事例

- 11.1.株式会社オカムラ様

- 12.まとめ

定額制受け放題eラーニングetudes Plusが分かる資料セット(会社紹介・サービス概要・導入実績)をダウンロードする

eラーニングで社員研修はどう変わる?

eラーニングとは、パソコンやスマホで講座を受講できるオンライン学習方法のことです。

eラーニングによって、勤務場所や業務状況にかかわらず誰もが社員研修に参加できるようになりました。eラーニングなら知識やスキルを習得する機会が損なわれず、全社員に向けた研修も効率よく実施することができます。

eラーニングは近年、リモートワークの普及によってさらに注目を集めています。

▼関連資料:eラーニング導入に必要な基礎知識について

研修を効率化するLMSの機能

オンラインで社員研修を実施する際に、これまでは「学習管理がしにくい」という問題がありました。しかし、LMS(学習管理システム)を活用することにより、オンライン研修でも正確な学習管理が可能となりました。

LMSには、eラーニング教材を配信する機能だけではなく、各受講者の学習の進捗状況を可視化し、受講履歴をデータ化する機能が搭載されています。

受講者からの自己申告で研修の進度を管理するといったアナログな方法と比較して、LMSは格段に効率的です。LMSの機能が向上し、導入しやすいクラウド型サービスも登場したことで、eラーニングを活用した社員研修は効果の高い研修手法として普及しつつあります。

▼関連資料:LMSで研修運営を効率化した事例

▼ 階層別・スキル別eラーニング教材をお探しですか?

初期費用0円で・1ヶ月から利用できる演習が豊富な定額制受け放題eラーニング

⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら

eラーニングの重要性

eラーニングの重要性は、時代の変化によって高まってきています。働きながら学んでスキルアップすることが求められる近年のビジネスシーンにおいて、オンライン学習はスキル向上を目的とするだけでなく、「自ら学ぶ自律的人材を育成する」という役割も担っています。

まとまった時間を作り、机に向かうスタイルの学習が困難な場合でも、通勤時間にスマホでeラーニング教材を視聴する学習なら続けられます。オンラインで学びやすい環境を作ることは、社内に「自発的に学ぶ風土」を醸成することにもつながるでしょう。

▼ 階層別・スキル別eラーニング教材をお探しですか?

初期費用0円で・1ヶ月から利用できる演習が豊富な定額制受け放題eラーニング

⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら

eラーニングで社員研修を行うメリットと課題

社員研修にeラーニングを導入することには、メリットもあれば課題もあります。メリットだけでなく、押さえておきたいポイントについても理解し、必要な対策を行うことで、eラーニングによる社員研修は成功につながります。eラーニングで社員研修を実施するメリットと注意点を、それぞれご紹介します。

メリット

eラーニングによる社員研修のメリットは、受講者側と管理者側によって違います。まず、受講者側のメリットは以下の2つです。

- 学習時間の確保がしやすい

- 繰り返し学ぶことができる

eラーニングは集合研修のように会場に集まることなく、自宅や移動時間などでも学習することができます。また、動画教材は繰り返し視聴でき、何度も受講できるため、理解を深めやすいことがメリットです。

管理者側のメリットは以下の3点です。

- 学習成果をデータ管理できる

- 教材の修正が行いやすい

- 研修にかかるコストを削減できる

eラーニングなら社員研修の進捗や学習履歴をLMSでデータ管理でき、教材の修正・改訂もオンラインで簡単に行えるというメリットがあります。講師に登壇を依頼する費用や会場費なども削減できるため、研修にかかるコストを抑えることが可能です。

このように、eラーニングで社員研修を行うことは、受講者と管理者共に複数のメリットがあります。

押さえておきたい課題

一方、eラーニングで社員研修を行う受講者側の課題としては、

- 学習意欲を維持するのが難しい

- 実技を伴う研修の実行が難しい

という点が挙げられます。eラーニングはいつでもどこでも一人で受講することができるため、個人でコツコツと学習を進める形になります。対面研修のように学習の強制力が発生しないため、社員によってはモチベーションが上がりにくいという側面があります。

また、介護の実習など、実技を伴う研修には不向きである点も、業種によっては工夫が必要なポイントとなるでしょう。

管理者側の注意点としては、

- ITに関する基礎的な知識を身に付けなくてはいけない

ということが挙げられます。eラーニングサービスを提供するベンダーからのサポートをうまく活用することで、この点はカバーできます。

eラーニングのメリットと課題を詳しく知りたい方は『eラーニングのメリット・デメリットとは?わかりやすく徹底解説』をご覧ください。eラーニング導入を成功させるためのポイントもご紹介しています。

▼ 階層別・スキル別eラーニング教材をお探しですか?

初期費用0円で・1ヶ月から利用できる演習が豊富な定額制受け放題eラーニング

⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら

eラーニングによる社員研修は受け放題がおすすめ

社員研修には多くの学習内容が考えられます。コンプライアンスやビジネスマナーといった基本的な内容から、ITスキルやマーケティングスキルなど、社員ごとのキャリアプランに合わせた研修まで、多岐にわたるカリキュラムを用意する必要があるでしょう。

eラーニングによる社員研修で幅広い教材を取り扱いたいとお考えの場合は、月額定額制でeラーニング教材が受け放題になるプランがおすすめです。

eラーニングシステム「etudes」では、システムに100種以上の教材がプリセットされた受け放題プラン「etudes Plus」をご用意しています。

etudesを開発したアルー株式会社が、人材育成会社としての実績に基づいて設計した体系的なカリキュラムで、社員研修をeラーニング化できます。

受け放題・定額制のeラーニングサービス「etudes Plus」

社員研修に利用するeラーニング教材の選び方

社員研修をeラーニング化するには、教材の選定から始めます。どのような研修をしたいのかによって教材の方向性は異なるので、まず社内のニーズを明確にしましょう。

ニーズごとの、eラーニング教材の選び方には以下の方法があります。

- 社員に学んでほしいテーマで選ぶ

- 階層別に選ぶ

- 目的別に選ぶ

一つずつ見ていきましょう。

社員に学んでほしいテーマで選ぶ

研修の対象となる社員に対する「論理的思考を学んでほしい」「リーダーシップというものを深く理解してほしい」といった要望にそって、eラーニング教材を選びます。

自社で抱えている課題や、育成したい人物像を元に社員研修の内容を決定しましょう。

etudesのeラーニング教材では、以下のような講座がおすすめです。

- 思考力・コンセプチュアルスキル

- 関係性構築・チームワーク

階層別に選ぶ

新入社員や中堅社員、管理職といった階層別にeラーニング教材を選定し「階層別研修」を実施することもできます。

各階層ごとに特化した内容を学ぶことにより、企業全体のスキルの底上げが実現できます。

etudesのeラーニング教材では、以下のような階層別セットプランをご用意しています。

- 管理職向け研修 他

目的別に選ぶ

社員研修において、業務に必要なスキルをピンポイントで学ばせたいケースもあるでしょう。

長期的なカリキュラムではなく、「来月から事務職に異動させるためエクセルのスキルを学んでもらいたい」「OJTトレーナーに任命するため研修を受けてほしい」といった目的別に、eラーニング教材を選びます。

etudesでは、以下のようなニーズに合わせたeラーニング教材をご提供しています。

各教材を組み合わせて、自社独自の社員研修カリキュラムを設計することも可能です。

▼ 階層別・スキル別eラーニング教材をお探しですか?

初期費用0円で・1ヶ月から利用できる演習が豊富な定額制受け放題eラーニング

⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら

社員研修でのeラーニング活用ポイント

社員研修のeラーニングはコンテンツをただ配信するのではなく、より学習効果が高まるように、手法を工夫することができます。また、導入したeラーニングシステムは、社内学習のプラットフォームとして活用することができます。

eラーニングだからこそ実現する、社員研修への活用例を4パターンご紹介します。

- マイクロラーニング

- リスキリング

- 選択型研修

- 企業内大学

それぞれ、詳しく解説していきます。

マイクロラーニング

eラーニングの動画教材は、4〜5分ほどの短いコンテンツで構成されています。

そのため、毎日少しずつ学習を進めていく「マイクロラーニング」という学習方法で研修を実施することが可能です。

対面研修の場合、1日にまとめて講義を行って終了、というケースがあります。しかし長時間の研修は、途中で集中力が切れてしまったり、講義を聞き流してしまう恐れがあります。

マイクロラーニングなら、人間の集中力が持続する時間内で毎日受講を続けることができ、高い学習効果が見込めます。

マイクロラーニングについては、以下の記事で詳しく解説しています。

『マイクロラーニングとは?メリットやコンテンツ作りのコツを解説』

リスキリング

社員に対して、新しいスキルを身につけさせるための長期的な教育施策「リスキリング」も、eラーニングによる社員研修で実施できます。

リスキリングを成功させるには学習の継続が非常に重要です。しかし、忙しい社会人にとって、毎日自発的に勉強時間を確保することは難しいものです。

LMSをプラットフォームとして、リスキリングに必要なeラーニング教材を提供しましょう。eラーニングを活用して時間を有効に使いながら継続学習し、LMSで進捗を可視化することで、成果につながりやすくなります。

リスキリングへのeラーニング活用方法について詳しくは「リスキリングをするならeラーニングを活用!そのメリットとは」をご覧ください。

選択型研修

自律的な社員研修を実施するなら、eラーニングによる選択型研修がおすすめです。

社員一人ひとりが学びたい教材を選ぶ選択型研修は、教材の豊富さと学習管理のしやすさが重要となります。

eラーニングなら、LMS上に複数のeラーニング教材をアップロードすることができ、学習管理機能で受講者一人ひとりの学習進捗の確認ができるため、効果的な選択型研修が実施できます。

先ほど紹介した、eラーニング受け放題プラン「etudes Plus」も選択方研修に最適です。

選択型研修へのeラーニング活用法について詳しくは「選択型研修はeラーニングで実施!おすすめの教材は?」をご覧ください。

企業内大学

研修方法とは少し異なりますが、企業が社員に向けて学びの場を提供する「企業内大学」にも、eラーニングが有効活用されています。

企業内大学は、選択型研修と同様に自ら学ぶ人材を育成する社内教育施策です。業務と学習を両立するため、eラーニングでの実施が適しています。

実際に、国内の大手企業が企業内大学をeラーニングで行い、成果をあげています。

eラーニングによる企業内大学の事例などは「企業内大学とは?社内研修との違い・事例一覧を紹介」でご紹介しています。

▼ 階層別・スキル別eラーニング教材をお探しですか?

初期費用0円で・1ヶ月から利用できる演習が豊富な定額制受け放題eラーニング

⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら

eラーニングによる社員研修の実施方法

eラーニングによる社員研修をスムーズに行うためには、受講者の立場も踏まえて、業務全体の流れを把握しておくことが大事です。流れを事前に確認することで、eラーニングを用いた社員研修に必要な準備や社内体制がわかります。

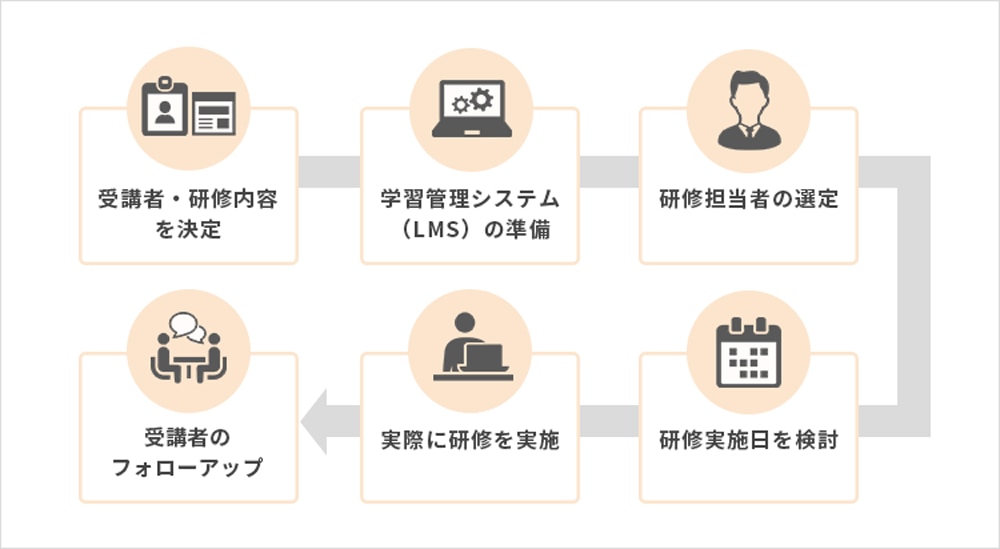

eラーニングによる社員研修を実施する際の大まかな流れは、以下のようになっています。

- 受講者・研修内容を決定

- 学習管理システム(LMS)の準備

- 研修担当者の選定

- 研修実施日を検討

- 実際に研修を実施

- 受講者のフォローアップ

各ステップを詳しくみていきましょう。

受講者・研修内容を決定

まずは、受講者と研修内容を決定する必要があります。どのような社員研修を行うのか、できるだけ具体的に計画しましょう。

全社員を対象にした研修なのか、特定の社員がビジネススキルを習得するための研修なのかによって、事前の準備が変わってきます。社員研修の規模はLMSの選定にも関わる内容であるため、まずはこの点を明確にしておきましょう。

学習管理システム(LMS)の準備

研修内容と受講者を決定したら、LMSの準備を行いましょう。LMSベンダーが提供するeラーニング教材を利用する場合は、教材を選定しLMSに登録します。自社オリジナルの教材を利用する場合は、教材の開発を行い、完成したコンテンツをLMSにアップロードします。

研修担当者の選定

続いて、LMSを使って社員研修の運用・学習管理をする担当者を選定します。

LMSが導入されていない場合、eラーニング受講者へのメール配信や研修の進捗確認は全て手作業で行う必要があり、研修担当者も複数名必要です。LMSなら学習管理業務が自動で行えるため、研修担当者の負担も少なくなります。

研修実施日を検討

eラーニングは、いつでもどこでも学習が可能ですが、研修の内容によっては、最適な時期が自ずと決まるものがあります。例えば新入社員研修なら4〜5月が適切な研修実施日となります。

大まかな研修実施日を検討して、その時期までに、eラーニング教材及びLMSが完備されている状態になるよう準備しましょう。

また、直前に研修実施日を知らせると受講者のスケジュール調整が難しくなるため、実施日までに余裕のある日程で研修を開始するのがおすすめです。受講者の立場で、研修実施日を考慮しましょう。

実際に研修を実施

準備が整ったら、実際にeラーニングを活用して社員研修を行います。

管理担当者は必ず、受講者の進捗状況を確認しましょう。演習やロールプレイが必要な研修の場合は、eラーニングによるインプットだけでなく、対面研修でのアウトプットも組み合わせると研修内容が定着しやすくなります。LMSによっては、システム上で対面研修の出欠席を管理することも可能です。

受講者のフォローアップ

研修の間は受講者のフォローアップも行いましょう。アンケート収集やヒアリングを行うことで、研修内容の理解度を確認することができます。テストなどを用いてフィードバックを行えば、受講者がどの部分で苦戦しているのかを把握することも可能です。

また、研修が終わった後に、コンテンツや教材の問題点を受講データから分析し、次の研修にむけた改善を行うことができます。教材内容に変更が必要な場合には、新しい内容をアップロードするだけで簡単に反映できることも、eラーニングの大きなメリットです。

▼ 階層別・スキル別eラーニング教材をお探しですか?

初期費用0円で・1ヶ月から利用できる演習が豊富な定額制受け放題eラーニング

⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら

社員研修にeラーニングを導入する際の注意点

eラーニングは社員研修に利用することができますが、導入する上での注意点があります。社員研修にeラーニングを導入したものの、成果があがらなかったという事態を避けるため、以下の点に注意しましょう。

- 目的によって集合研修と併用する

- 研修内容や教材は継続的に改善する

- 受講者のモチベーションを維持する施策を行う

以下にて詳しく見ていきます。

目的によって集合研修と併用する

情報共有や知識を教える点でeラーニングは重宝ですが、実技のトレーニングやディスカッション、ロールプレイなどは対面研修の方が向いています。

そのため、技能に関して指導が必要な内容であれば、eラーニングと集合研修とを併用して、受講者がしっかりとスキルを身に付けられるようにしましょう。

研修内容や教材は継続的に改善する

教材や研修内容は継続的に改善することが大事です。常に同じ研修内容を繰り返すのではなく、新しい情報や社内の状況に応じた内容を反映させることで、より良い知識と実践的なスキルを習得することができます。

実際に研修に参加した受講者からのフィードバックを取り入れ、内容に反映させることも忘れないようにしましょう。

受講者のモチベーションを維持する施策を行う

先ほどご紹介したように、eラーニングによる社員研修は、受講者の主体性によって学習の進度が左右されます。受講モチベーションの低下を防ぐために、eラーニングを積極的に受講したくなる施策を行いましょう。

例として、eラーニングに対する姿勢や成績を人事評価に反映したり、一定のタイミングでテストを行い理解度をチェックするといった方法が挙げられます。

▼ 階層別・スキル別eラーニング教材をお探しですか?

初期費用0円で・1ヶ月から利用できる演習が豊富な定額制受け放題eラーニング

⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら

eラーニングによる社員研修はLMS選びが重要!

ここまで、eラーニングによる社員研修の実施方法について詳しく解説してきましたが、重要なのは「自社に合ったLMSを選定すること」です。

複数のLMSを比較せずに、利用料の安さなどを理由に安易に決めてしまうと、自社の状況に合わず社員研修に活用できなくなってしまう可能性があります。

LMSを選ぶ際には、使いやすさとあらゆる規模に対応できる柔軟性、料金体系のわかりやすさなど複数の要素に着目して比較・検討しましょう。

社員研修に役立つLMSの選定ポイント

社員研修に役立つLMSの選定ポイントとして、以下が挙げられます。

- 導入形態

主にオンプレミス型とクラウド型があります。導入のしやすさではクラウド型がおすすめです。

- 料金システム

自社の社員研修の規模を明確にし、無駄が出ない料金システムのLMSを選びましょう。初期費用がかかったり、毎月固定の使用料が発生するLMSもあります。

- ユーザー数制限の有無

全社員向けの大規模な運用を実施する可能性がある場合は、ユーザー数に制限が無いLMSを選びましょう。

- 標準機能の充実度

学習を管理するための機能や、受講者に向けたテスト・アンケートの配信機能、飛ばし見を防止する機能などが揃っているLMSかどうかを、無料体験版などを利用して確認しましょう。

▼ 階層別・スキル別eラーニング教材をお探しですか?

初期費用0円で・1ヶ月から利用できる演習が豊富な定額制受け放題eラーニング

⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら

eラーニングで社員研修を行うならetudes

社員研修におすすめのLMSとして、アルー株式会社の「etudes」をご紹介します。

etudesは、人材育成会社であるアルー株式会社によって開発されたクラウド型LMSです。

全てのユーザーに優しいUI/UXを採用しており、多機能でありながらわかりやすい画面デザインが特徴です。

クラウド型LMSであるため初期費用はかからず、月額利用料はアカウント数ごとの課金制となっています。一部の部署の社員研修から導入したい、といったスモールスタートにも対応できる料金体系です。

etudesには、その使いやすさと導入のしやすさから、多くの企業に選ばれ導入された実績があります。

ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

etudesの詳しい製品紹介は下記から資料のダウンロードができます。

etudesの特徴やデモ画面、費用についてご紹介しています。

etudesの機能

etudesには、以下の機能が搭載されています。

- eラーニングの配信機能

- アンケート・レポート機能

- マルチデバイス対応

- 対面研修の申込管理・出席管理

- 受講者のグループ管理 他

さらに、登録できるアカウント数が無制限となっているため、大規模な社員研修にも対応できます。

etudesの機能について詳しくは『機能・特長』をご覧ください。

etudesで社員研修を効率化した事例

実際にetudesを導入して社員研修を効率化した事例をご紹介します。

- 株式会社オカムラ様

株式会社オカムラ様

家具や産業機械の製造・販売を主力としている株式会社オカムラ様では、「人財育成」の改革の一環として、自律的に学ぶ風土の醸成に取り組んでいます。

元々、社内での勉強会などは実施されていましたが、業務の忙しさから一部形骸化している部分がありました。そこで、社員が広く学べるプラットフォームとしてetudesを導入し、社員の学び合いの場となる「オカムラ ユニバーシティ」という企業内大学を設立しました。

全社的な施策となったため、操作が簡単で柔軟性のあるシステムであるetudesが役立っています。

こちらの事例について詳しくは、以下のリンクからご覧いただけます。

社名変更を機に人財育成も問い直す。 学ぶ意欲を喚起し、自律的に学ぶ文化を醸成。

▼ 階層別・スキル別eラーニング教材をお探しですか?

初期費用0円で・1ヶ月から利用できる演習が豊富な定額制受け放題eラーニング

⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら

まとめ

eラーニングによる社員研修について、メリットやデメリット、活用方法をご紹介しました。

社員研修のeラーニング化は、オンライン研修の実現だけではなく、社員自らが主体となって学ぶ「自律型人材」の育成にもつながります。

この記事でご紹介したeラーニング教材や研修方法を参考に、自社にとって最適な社員研修を設計してみましょう。

eラーニングによる社員研修を成功させるには、LMSの選定も重要です。

LMS選びに迷ったら、豊富な学習管理機能を搭載している「etudes」の導入をご検討ください。

アルー株式会社によるeラーニング教材や、充実したサポートもご利用いただけます。