ブレンディッドラーニングとは?導入のメリット・効果的な方法4つを紹介

企業での研修や人材育成といえば、主に対面型の集合研修の実施が多かった中、働き方改革でリモートワークが普及したことから、オンライン研修やeラーニングを導入する企業も増えてきました。

そこで注目されているのが、ブレンディッドラーニングです。

この記事では、ブレンディッドラーニングの特徴や効果を高めるための4つの方法や、効率的に運営するためのツールとしてeラーニングシステム(LMS)をご紹介いたします。

実際に企業でどのように人材育成をしているのか、他社事例を知りたい方はこちらのページで詳しくご紹介します。

etudesでは「人材育成の運営工数を削減したい」「eラーニングで育成施策の成果を上げたい」企業様をご支援しています。人材育成にお困りの方はお気軽にご相談ください。

⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら

目次[非表示]

- 1.ブレンディッドラーニングとは?

- 1.1.企業がブレンディッドラーニングに導入しやすい教育手法

- 1.2.ブレンディッドラーニングに活用される教育手法の特徴

- 1.3.集合研修(講義)

- 1.4.集合研修(ディスカッション)

- 1.5.eラーニング

- 1.6.動画視聴

- 1.7.OJT

- 2.ブレンディッドラーニングの形態・仕組み

- 3.ブレンディッドラーニングを活用した研修事例

- 3.1.株式会社オカムラ様の事例

- 4.ブレンディッドラーニングの効果・メリット

- 4.1.研修期間が必要最低限になる

- 4.2.限られた時間で成果を出しやすくなる

- 4.3.経費を削減できる

- 5.ブレンディッドラーニングの受講者側のメリット

- 6.ブレンディッドラーニングの進め方

- 6.1.事前学習:eラーニング

- 6.2.実践的な学習:集合研修

- 6.3.事後学習:eラーニング

- 6.4.知識のアウトプット:OJT

- 7.ブレンディッドラーニングの効果を高めるためのポイント

- 7.1.集合研修との連動性を持たせる

- 7.2.目的・ゴールを最初に伝える

- 7.3.事前学習を徹底させる

- 7.4.継続して学習できる仕組みづくりをする

- 8.ブレンディッドラーニングに最適なLMSは「etudes」

- 8.1.事前学習のためのeラーニングを実施できます

- 8.2.集合研修の日程調整も容易に

- 8.3.一目でわかりやすい受講画面

- 9.まとめ

eラーニングシステムetudesが分かる資料セット(会社紹介・サービス概要・導入実績)をダウンロードする

ブレンディッドラーニングとは?

ブレンディッドラーニング(blended learning)とは、複数の学び方を組み合わせることで、デメリットをカバーし研修効果を最大化する学習方法です。

実施しやすいブレンディッドラーニングの例として、集合研修とeラーニングの組み合わせが挙げられます。

事前にeラーニングで知識を得て、その知識を集合研修でアウトプットすることで、限られた時間で最大限の効果を得ることが可能です。

集合研修だけ、eラーニングだけで学ぶより、テーマに合わせてそれぞれの学習方法の良い部分を組み合わせて、学びの効果を最大化し、その後の定着率を高くすることがブレンディッドラーニングの目的です。

▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?

初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる

⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら

企業がブレンディッドラーニングに導入しやすい教育手法

一般に、ブレンディッドラーニングと言えば集合研修とオンライン研修の組み合わせを指すことが多いです。しかし実際にはそれだけでなく、さまざまな教育手法をテーマごとに組み合わせるブレンディッドラーニングもあります。

組み合わせの方法 | 内容 |

メディアミックス | 動画やスライド、写真などのメディアを複数組み合わせる |

アクティビティミックス | 講義や対話、ロールプレイングなどの学習活動を複数組み合わせる |

ラーナーミックス | グループワークを実施する際にそれぞれのバックグラウンドや性格を考慮して学び手をブレンドする |

セオリーミックス | 認知科学、行動科学など学びの理論をブレンドする |

このように、教育の手法だけでなく、教材のメディアを組み合わせたり、学ぶ人を組み合わせたりなどして、育成効率を最大限にすることがブレンディッドラーニングでは重要です。

ここでは、企業がブレンディッドラーニングに導入しやすい教育手法をご紹介いたします。

ブレンディッドラーニングに活用される教育手法の特徴

ブレンディッドラーニングで活用される教育手法は、以下の通りです。

- 集合研修(講義)

- 集合研修(ディスカッション)

- eラーニング

- 動画視聴

- OJT

上記の多くは、すでに企業で導入している教育手法ではないでしょうか。

それぞれの教育手法の特徴を理解し、短所を補いあうことがブレンディッドラーニングでは重要です。

それぞれの学習方法のメリット・デメリットをご紹介します。

▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?

初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる

⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら

集合研修(講義)

講義タイプの集合研修とは、受講者を一箇所に集め、専門の講師による講義を座学で学ぶスタイルの学習方法です。講師の話や熱量が伝わりやすく、モチベーションを向上させる効果が高い教育手法です。

社員が新たなスキルを身につけるための研修に向いている方法ですが、講義を聞き逃してしまうと理解が追いつかなくなってしまうといったデメリットもあります。

集合研修(ディスカッション)

ディスカッションタイプの集合研修とは、共通のテーマを決めて5人〜10人ほどの社員グループで議論をするスタイルの学習方法です。または、業務内で起こり得るシチュエーションを設定し、ロールプレイを通して学ぶケースもあります。

講義タイプよりも実践に近い学習方法なので、自分の意見が伝わるように論理を組み立て議論するスキルが身に付く点がメリットです。

しかし、事前にどれだけ知識を持っているかによって受講者の積極性に差が出てしまうリスクもあります。

講義タイプとディスカッションタイプに共通する集合研修のデメリットとして、場所や時間が限定されてしまうことが挙げられます。

受講者のスケジュール調整や出欠確認が必要となり、人事担当者の負担が大きくなってしまうでしょう。

eラーニング

eラーニングは、インターネットを通じて自分の好きな時間に好きなペースで受講可能な学習手法です。業務と両立しやすく、効率的にインプットできます。

インターネットが使える環境であればどこでも視聴できるので、会場費や交通費などのコストを抑えられることもメリットとして挙げられるでしょう。

反面、集合研修と比べて他者とのリアルタイムでのコミュニケーションが取りにくいことがデメリットです。

動画視聴

動画視聴は、スキルの習得のために動画教材を視聴する学習方法です。接客業や製造業といった、視覚的な学習が効果を発揮する業種に向いています。

3分〜5分程度の短い動画であれば、視聴しやすく継続しやすいというメリットがあります。しかし、学びが一方的になりやすく、動画視聴だけで定着できるスキルは限られます。

OJT

OJTは実際の業務を通じて行う教育手法です。OJTは指導したことをすぐに仕事に活かすことができ、個人の特性に合った内容・スピードで教えられる点がメリットです。

また、OJTトレーナーのスキルアップやコミュニケーションの活性化につながることもOJTの特徴です。

デメリットとしては、OJTトレーナーのスキルによって教育効果に差が出てしまうことや、業務に直結するスキル取得のみに留まってしまうことが挙げられます。

OJTについて詳しくは以下のページでご確認いただけます。

効果的なOJT研修とは?目的や課題、成果を高めるポイントを徹底解説

上記の教育手法のメリット・デメリットをまとめると、情報のインプットにはeラーニングや動画視聴を用いて、情報のアウトプットは集合研修やOJTで行うことがベストです。

インプットは自分のペースで行い、集合研修ではその場で考える必要があるディスカッションやワーク、発表などに時間を使うようにすると良いでしょう。

▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?

初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる

⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら

ブレンディッドラーニングの形態・仕組み

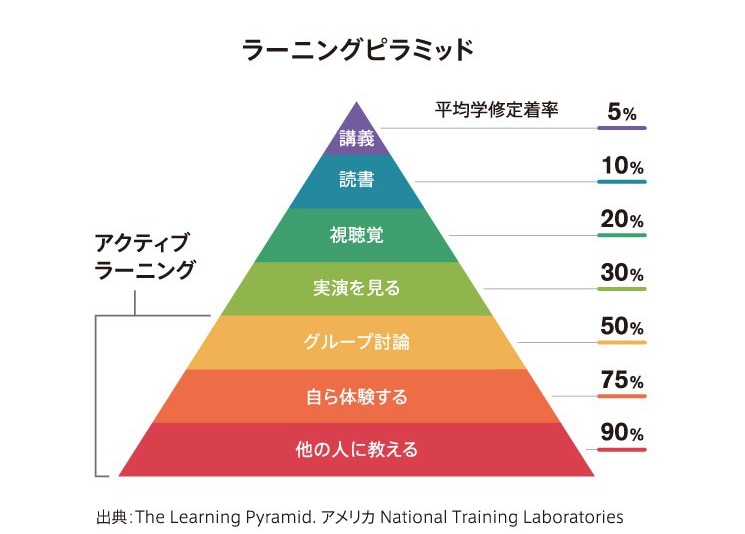

引用元:名古屋商科大学_アクティブラーニングの効果

上記のラーニングピラミッドとは、学習方法ごとの学習定着率の違いを視覚化したものです。

「講義・読書・視聴覚・実演を見る」といった静的な学習は、実施しやすい反面学習定着率は低いことがわかります。

一方、「グループ討論・自ら体験する・他の人に教える」という動的な学びは、手軽に実施することは難しいですが学習定着率は高くなります。

このことから、静的な学習と動的な学習をそれぞれの得意分野で組み合わせるブレンディッドラーニングが効果的であることがわかります。

ブレンディッドラーニングを活用した研修事例

ここまで、ブレンディッドラーニングの手法をご紹介しました。実際にどのように企業でブレンディッドラーニングが取り入れられているのか、事例をもとにご紹介します。

株式会社オカムラ様の事例

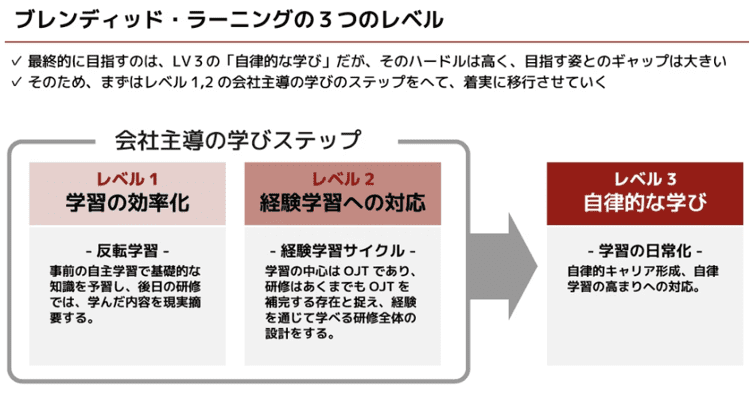

創業以来の社名「岡村製作所」から「オカムラ」に社名を変更したことを機に、人財育成についてもその意義から問い直し、自律的な学びの実現を目指しました。

株式会社オカムラ様では、リモートワークが普及し、仕事の仕方が変化している中で、集合研修とeラーニングを組み合わせたブレンディッドラーニングを導入しました。

まず事前の自主学習で基礎的な知識を予習し、後日の集合研修で学んだ内容を実践する。さらに、OJTをはじめとした経験学習を実施し、その補完をするための研修を行う。以上のステップを経て、最終的には自律的なキャリア形成や自律学習を日常化させる。これが同社の見据える目標です。

ただ教材を提供するだけでなく、学習目的やゴールをしっかりと掲げて学習体験をデザインしています。集合研修やeラーニングなども含めて学び全体を設計し、学習意欲を喚起するとともに、そこで高まった意欲の行きつく場として、LMSであるetudesを導入し、自律的な学習を進めています。

詳しい事例は、以下のページでご確認いただけます。

社名変更を機に人財育成も問い直す。学ぶ意欲を喚起し、自律的に学ぶ文化を醸成。(株式会社オカムラ)

▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?

初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる

⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら

ブレンディッドラーニングの効果・メリット

企業側のブレンディッドラーニングの効果は、以下のようなものがあります。

- 研修期間が必要最低限になる

- 限られた時間で成果を出しやすくなる

- 経費を削減できる

一つずつ解説します。

研修期間が必要最低限になる

ブレンディッドラーニングを実施することで、eラーニングで事前に学習し、集合研修ではアウトプットに集中することができます。

集合研修を最低限に抑えることで研修期間が短くなり、人事担当者の事務作業の負担軽減にもつながるでしょう。

限られた時間で成果を出しやすくなる

事前学習で知識を予め身につけておくことで、集合研修の時間に活発な対話が生まれ、より有意義な研修を実施できます。

座学だけでは浮かばなかったアイデアや疑問点なども、集合研修で知識を実践するうちに見つけることができるでしょう。

経費を削減できる

集合研修で研修を実施すると、受講者の交通費や会場費、外部講師を招く費用など、多くのコストが掛かります。

ブレンディッドラーニングを活用して集合研修を最低限にすることで、経費の削減にもつながります。

▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?

初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる

⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら

ブレンディッドラーニングの受講者側のメリット

ブレンディッドラーニングには、実施する企業側だけでなく、受講者側にもメリットがあります。

ここでは、ブレンディッドラーニングの受講者側のメリットをご紹介します。

集合研修に参加する負担が減らせる

集合研修で全ての研修を行う場合、場所と時間の制約が発生します。移動や日程調整の負担が掛かり、業務を圧迫する可能性があります。

ブレンディッドラーニングで集合研修を最低限に抑えることで、それらの負担を減らし、業務との両立をしやすいことがメリットです。

予習・復習が手軽にできるため、定着が早い

集合研修で学ぶ場合、難しい内容を再確認できなかったり、復習を怠ってしまったりすることがあるでしょう。

ブレンディッドラーニングであればeラーニングなどで予習・復習ができ、学習内容の定着が早くなります。

スキルを身につけることで業務効率を向上させ、自分自身のキャリアアップも早くなることが受講者側のメリットです。

▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?

初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる

⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら

ブレンディッドラーニングの進め方

ブレンディッドラーニングの進め方の一つの例として、以下の流れをステップごとにご紹介します。

- 事前学習:eラーニング

- 実践的な学習:集合研修

- 事後学習:eラーニング

- 知識のアウトプット:OJT

事前学習:eラーニング

まず、事前学習では研修受講者がeラーニング教材を使用し、前提知識を学びます。

それにより、研修で課題解決に向けた取り組みを議論する際に、参加者同士の知識差を少なくすることができます。

実施する際には、事前に学習する範囲をしっかりと設計しておくことが大切です。また、事前学習の未受講者が次の集合研修に参加してしまうことがないように、受講完了者のみが次に進める仕組みづくりも行いましょう。

実践的な学習:集合研修

集合研修では、事前学習を元に、対面でしかできないロールプレイングやゲーム、ディスカッションなど、実践的な学習を行います。

eラーニングで学んだ内容を実際に集合研修でアウトプットすることで、知識が定着しやすくなります。また、分からないことがあればその場で質問して解決することもでき、他者との交流の場にもなるため、モチベーションの向上にもつながるでしょう。

事後学習:eラーニング

さらに、必要に応じて研修後の事後学習をeラーニングで行うことも効果的です。

eラーニングは、いつでもどこでも内容を振り返ることができます。学んだ知識を実際に活かす場面で、eラーニングの内容を確認しながら業務を進めることができるでしょう。

知識のアウトプット:OJT

事後学習で理解を深めた後、学んだ知識をOJTでアウトプットします。OJTトレーナーにも学んだ内容を共有しておき、実践で活かせているかフィードバックを貰っても良いでしょう。実際に知識を活用してみることで座学やロールプレイングでは見えなかった新しい課題を見つけることもできます。また、これまでの知識の整理にもなるでしょう。

▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?

初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる

⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら

ブレンディッドラーニングの効果を高めるためのポイント

ブレンディッドラーニングの効果を高めるためのポイントは、4つあります。

- 集合研修との連動性を持たせる

- 目的・ゴールを最初に伝える

- 事前学習を徹底させる

- 継続して学習できる仕組みづくりをする

一つずつご紹介します。

集合研修との連動性を持たせる

ブレンディッドラーニングでは、学習内容に連動性を持たせる必要があります。例えば事前学習でプレゼン方法を学び、集合研修で接客対応方法を学ぶのでは、連動性が失われてしまいます。

このようなことを防ぐためにも、最初の「目標・計画」を立てる時点で、連動性を確認しながら、学習内容を組み立てる必要があります。関連する学習内容について、事前に学べることはeラーニングで、実践でしか出来ないことは集合研修で身につけるという学習計画を立てましょう。

目的・ゴールを最初に伝える

eラーニングは一般的な内容の知識習得に、多く使われます。特に外部の研修会社の教材を使用する場合には、汎用的な内容が中心となるため、自身の今後の業務にとってなぜこの知識が必要なのか、実感できない面があるかもしれません。

教材には、経営者からのメッセージや顧客の声など、知識習得の目的やゴールが明確になる内容を組み込むと良いでしょう。

さらに、自社でどのように使われるスキルなのか、身につけることによる受講者自身のメリットを伝えるためのコンテンツを作成することもおすすめです。

事前学習を徹底させる

ブレンディッドラーニングは、事前学習となるeラーニング教材の受講が形骸化してしまわないように注意する必要があります。

事前学習を行わずに集合研修に参加する受講者がいると、集合研修が事前学習の復習にとどまってしまうことになりかねません。

受講者には事前学習の重要性を徹底し、ある程度義務付けることがおすすめです。

例えば、eラーニングの受講を完了しないと集合研修に参加できない、あるいは事前学習の内容を問うテストに合格しないと次に進めない、など事前学習が必須となる仕組み作りをしていきましょう。

継続して学習できる仕組みづくりをする

ブレンディッドラーニングは、仕組みを取り入れた研修を1度行うだけで完結するものではありません。ブレンディッドラーニングを通じて自身の課題を発見し、それについて学ぶサイクルを作ると良いでしょう。

例えば、集合研修の後もフィードバックをきちんと行い、改善点を見つけ、次に学ぶべきスキルを考える、または企業側が次に必要な教材を用意するなど、学習サイクルを作っていくことが必要です。

▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?

初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる

⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら

ブレンディッドラーニングに最適なLMSは「etudes」

ブレンディッドラーニングをうまくスタートさせるには、LMSの活用が必要不可欠です。

アルー株式会社では、誰でも使いやすいLMS一体型のeラーニングシステムである「etudes」を提供しています。etudesは出欠管理、進捗管理等の学習管理機能を搭載しており、ブレンディッドラーニングに最適です。ぜひご検討ください。

ここでは、etudesを使ったブレンディッドラーニングの設定例をご紹介します。

事前学習のためのeラーニングを実施できます

etudesでは、事前学習のためのeラーニングの受講が簡単にできます。

階層別とスキルテーマ別に設計されたeラーニング教材をセットで活用することが可能で、100種類以上学べる「etudes Plus」という受け放題サービスもご用意しています。

eラーニング教材は、約600本の演習が組み込まれているためアウトプットしやすく、職場でも実践しやすい内容となっています。

アルー株式会社の人材育成ノウハウを提供する「ナレッジボックス」では、eラーニングコンテンツ作成やブレンディッドラーニングのための知識を提供しています。

集合研修の日程調整も容易に

これまで、集合研修を実施する際には、

- 受講者から希望日程をもらう

- 日程調節をして研修の日付を決める

- 受講者に日程決定の通知をする

- 欠席者への対応をする

- 出欠を取る

などの日程調整に大きな労力を割かなければなりませんでした。

etudesを活用することによって、これらの工数を大幅に削減することが可能です。

受講者が直接画面上で希望日程を申告し、システムが自動的に調整するため、日程の通知や個別での出欠対応が不要になります。

一目でわかりやすい受講画面

etudesは、直感的に操作できるわかりやすいデザインですので、マニュアルなしですぐに使うことができます。

下記の画像のように、事前講義・課題と研修日程を一覧で表示させることが可能で、受講者は上から順に受講すれば、必要な研修が完了します。

社員一人ひとりの役職やテーマに合わせて、コースも自由に設定できます。必要に応じてテストや提出物が確認でき、リマインド機能も搭載していますので、「事前学習をしてこなかった」「テストを出す人が少ない」などのトラブルを防ぐことが可能です。

▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?

初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる

⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら

まとめ

ブレンディッドラーニングについて、特徴や具体例をご紹介しました。リモートワークが普及した現在では、オンラインを活用した働き方や学習がより活発になっており、今後その動きはますます加速して行くことが予想されます。

社員研修にブレンディッドラーニングを取り入れることで、社員や人事担当者の負担を大きく減らしつつ、学習効果を最大化していきましょう。

ブレンディッドラーニングには、管理のしやすいLMSを選択することが大切です。ブレンディッドラーニングを推進したい方は、ぜひ一度etudesの導入をご検討ください。