アンラーニングとは?リスキリングとの違いややり方・事例を解説

加速する時代の変化に対応するべく、リスキリングやリカレントと同様、アンラーニングにも注目が集まっています。しかし、アンラーニングとは何を指すのか、なぜ必要性が高まっているのか、といった点に関しては、あまり知らないという場合も少なくありません。

本記事ではアンラーニング全般の知識から、効率的に育成を進める施策としてeラーニングシステムの活用について解説します。

実際に企業でどのようにeラーニングを活用しているのか、他社事例を知りたい方はこちらのページで詳しくご紹介します。

etudesでは「人材育成の運営工数を削減したい」「eラーニングで育成施策の成果を上げたい」企業様をご支援しています。人材育成にお困りの方はお気軽にご相談ください。

⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら

目次[非表示]

- 1.アンラーニングとは

- 2.アンラーニングの必要性

- 3.アンラーニングを導入するメリットとは

- 3.1.人材育成に効果的

- 3.2.社員の意識改革につながる

- 3.3.変化に強い組織になる

- 3.4.業務効率の向上につながる

- 3.5.組織全体の学習文化の構築につながる

- 4.アンラーニングにデメリット・注意点はある?

- 4.1.今までの学習が無駄になる・否定されると捉える人が出てしまう

- 4.2.自発的でないと、モチベーション低下につながる

- 4.3.内省が自分を責めることにならないように注意

- 4.4.チーム・組織単位で行う必要がある

- 5.アンラーニングのやり方

- 5.1.ステップ1.社員の内省を促す(リフレクション)

- 5.2.ステップ2.認知した価値観を取捨選択する

- 5.3.ステップ3.学びの場を設ける・アウトプットの場を設ける

- 5.3.1.学びの場としてeラーニングの使用がおすすめ

- 5.4.ステップ4.振り返り・フォローを行う

- 5.4.1.LMSを使用することで振り返りやフォローが容易に

- 6.アンラーニングの具体例

- 6.1.学習志向+内省・批判的内省

- 6.2.自己変革スキルによるアンラーニング

- 6.3.革新的上司に刺激されたアンラーニング

- 7.アンラーニングの効果を高めたいなら「etudes」にお任せください

- 8.まとめ

定額制受け放題eラーニングetudes Plusが分かる資料セット(会社紹介・サービス概要・導入実績)をダウンロードする

アンラーニングとは

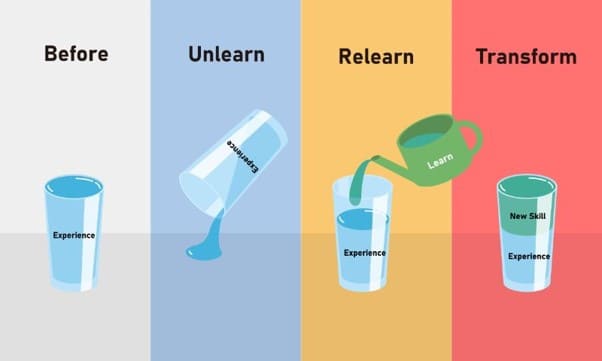

アンラーニング(unlearning)は、学習棄却とも呼ばれ、新たなスキルや知識を習得するために、従来の業務やスキル、価値観を見直し、取捨選択をすることです。技術革新が急速に進展する現代では、今まで習得してきた知識やスキルのみに頼るだけでは、変化に対応できません。時代の変化に対応し、より競争力のある社員を育成するためにも、アンラーニングは今や欠かせないものとなっています。

しかし、「新任管理職が組織変革のカギになる」個人と組織におけるアンラーニングのすすめ」において青山学院大学 経営学部 松尾 睦教授は、個人のアンラーニングよりも企業などのアンラーニングの方が難しいと述べています。組織は過去の成功経験に基づいてデザインされるため、長い間それで回ってしまっていると硬直化しがちなため、組織のアンラーニングに取り組むということは、組織改革に取り組むことと同じ意味を持つと述べています。現代は、環境の変化やスキルの陳腐化のスピードがどんどん速くなっているため、企業全体のアンラーニングもますます重要になってきているといえるでしょう。

アンラーニングとは学習棄却のこと

アンラーニングは、学習棄却と呼ばれることもあります。「棄却」の文字のみに着目すれば、これまでの学習や既存の価値観を全て捨てるという意味にも取れかねません。しかし、アンラーニングにおいては、「すべて捨てる」という意味合いはなく、従来型の業務スタイルや価値観、習得した知識やスキルを見直して、

- 不要なものは破棄する

- これからの業務に活用できるものはブラッシュアップする

- 新たに必要となるスキルや知識を追加する

ことを行い、業務をより効果的・効率的に行うことを目指すものとなっています。

アンラーニングとリスキリングの違い

アンラーニングもリスキリングも、新たにスキルや知識を獲得するという点は共通しています。リスキリングは、主にAIの台頭によって今の仕事がなくなり、別の仕事にうつらなくてはならない等の事情で、今の仕事に必要なスキルとは全く異なるスキルを獲得することです。アンラーニングは、必ずしも今の仕事とは異なるスキルや知識を獲得するというわけではなく、同じ仕事を続けていても時代の変化や関係の変化によってアンラーニングが必要になることがあります。

リスキリングにおいても、既存の価値観が新しいスキルや知識を獲得する際に邪魔をすることがあります。その時にアンラーニングが必要になります。

アンラーニングとリスキリングの違いは、下記の通りです。

要素 | アンラーニング | リスキリング |

意味 | 時代の変化や関係の変化により、一度身につけたスキルや知識を捨てて新たなスキル・知識を獲得すること | AIの台頭などで今の仕事がなくなり、別の仕事にうつるために、新たなスキルや知識を獲得すること |

必要性 | 同じ仕事を続けていても、時代の変化や関係の変化により必要になるとき | 今の仕事に必要なスキルとは全く異なるスキルを獲得する必要がある事情が生じたとき |

特徴 | 新しいスキルや知識を獲得する際、既存の価値観が邪魔をすることがある | 新しいスキルや知識を獲得する際、習得の難易度が学ぶ人の元々持っている知識・スキルやマインドによって異なる |

リスキリングの事例については「6社のリスキリング事例を紹介!DX時代の人材育成のポイントとは」の記事もご覧ください。

アンラーニングとリカレントの違い

アンラーニングとリカレントは、どちらも成長や変革を目指すためのアプローチですが、その違いをよく理解することは重要です。

アンラーニングとは、「既存の知識やスキル、考え方を意識的に捨て去る」ことを指します。これは、新たな知識やスキルを習得するために既存のものが障害となる場合に行なわれます。アンラーニングは主に、古い情報が新しい情報の習得を阻害している場合や、既存の思考パターンが新しい視点や考え方の採用を妨げている場合に有効です。

一方、リカレントとは、「組織や個人が既存の業務や作業方法を見直し、改善・再構築する」ことを指します。リカレントは主に、作業効率を上げるためや、業務改善のために活用されます。

このように、アンラーニングとリカレントは、目指す成果や適用するシチュエーションが異なります。それぞれの特性を理解し、適切な場面で活用することが求められます。

方法 | 定義 | 主な活用の場面 | 目指す成果 |

アンラーニング | 既存の知識やスキル、考え方を意識的に捨て去ること | 古い情報が新しい情報の習得を阻害している場合、既存の思考パターンが新しい視点や考え方の採用を妨げている場合 | 新たな知識やスキルの習得、新しい視点や考え方の採用 |

リカレント | 個人が仕事のために、知識やスキルを習得すること |

|

|

リスキリングとリカレントについては、以下の記事で詳しく解説しています。

「リスキリングとリカレント教育の違いは?実施方法や導入事例も解説」

▼ 階層別・スキル別eラーニング教材をお探しですか?

初期費用0円で・1ヶ月から利用できる演習が豊富な定額制受け放題eラーニング

⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら

アンラーニングの必要性

昨今、急速な広がりを見せているDX化やIT化の影響を受けて、アンラーニングが行われる必要性は高まっています。さらに、働き方改革により、従来よりもさらに多様かつ効率的な業務の遂行が求められること、労働人口の減少が原因で、人材が不足していることも、アンラーニングの必要性を高める要因です。また、組織全体の成長を促し、企業の競争力をさらに高めるという点でも、アンラーニングの需要が高まっていることも考えられます。

▼ 階層別・スキル別eラーニング教材をお探しですか?

初期費用0円で・1ヶ月から利用できる演習が豊富な定額制受け放題eラーニング

⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら

アンラーニングを導入するメリットとは

現代の企業に欠かせないアンラーニングですが、アンラーニングを導入し実践することで、得られるメリットには、どのようなものがあるのでしょうか。具体的には、主に次の4つのメリットが考えられます。

- 人材育成に効果的

- 社員の意識改革につながる

- 変化に強い組織になる

- 業務効率の向上につながる

- 組織全体の学習文化の構築につながる

それぞれ詳しく見ていきましょう。

人材育成に効果的

アンラーニングは、過去の知識やスキルを捨て、新しいものを受け入れることを可能にするため、人材育成において重要な手法の一つです。アンラーニングによって従来の価値観が新たな学習を妨げることなく、効果的に人材育成を行うことができます。

具体的には、以下のような効果が期待できます。

- 新たな知識の獲得: アンラーニングにより、過去の経験や前提に囚われることなく、新しい知識を無条件で受け入れることが可能になる

- 柔軟な思考力の醸成: 一度学んだことを忘れることで、新しい視点や発想が生まれ、柔軟な思考力が育つ

- 創造力と問題解決能力の向上: 既存の枠組みを超えることで、創造力が向上し、新しいアイデアを生み出す力や問題を解決する能力が高まる

アンラーニングによる効果を活かすことで、人材育成の効果を向上させることができます。

社員の意識改革につながる

アンラーニングのメリットとして、社員の意識改革にもつながります。

アンラーニングでは、あまり変化を好まないようなベテラン社員や、新規の学習を必要としていない経験豊富な従業員に対しても新たな学びを促すことが可能です。

具体的には、次のような効果が期待できます。

- 「これまでのやり方がベスト」という固定観念の打破

- 自身の仕事に対する新たな視点の獲得

- チーム間のコミュニケーションの向上

- 学習意欲の高まりと自己成長への意識強化

アンラーニングは、組織全体の意識改革を推進し、より良いパフォーマンスを引き出すために不可欠な要素です。

社員の意識に変化をもたらすことで、従来の考え方では発案し得なかった新規サービスの構築や、チームやグループ全体で成長していくことができます。同時に、DX化やIT化等、新たなものを企業に取り込む契機ともなるでしょう。

変化に強い組織になる

アンラーニングによって、組織が新しい変化に対応する力を身につけることができます。

アンラーニングを取り入れることで、各社員は自らの視野を広げ、固定概念を見直し新たな視点で物事を解釈することが可能となります。

例えば、新しいビジネス環境や技術の進展があった場合でも、アンラーニングを実施していれば、古いルールや常識に縛られず、素早く効率的に対応する能力を身につけることができます。また、アンラーニングは組織全体の風通しを良くし、新たなアイデアや提案が出やすい環境を創出します。これにより、組織は変化の波をリードし、競争優位性を確立することが可能となります。

業務効率の向上につながる

アンラーニングによって、不必要な知識や思考パターンを棄却することで、新たな視点やアイデアを生み出しやすくなり業務効率向上につながります。

新しい視点やアイデアは、タスクの処理方法を改善し、結果として業務の流れがスムーズになります。

また、アンラーニングは社員の自己理解を深める効果もあります。これにより、自分自身の強みや弱みを理解し、自分の業務をより効率的に進めるための改善点を見つけ出すことが可能になります。

アンラーニングを通じて組織全体が成長する文化を醸成することで、全員が積極的に業務改善に取り組むようになり、組織全体の業務効率向上につながります。

組織全体の学習文化の構築につながる

アンラーニングを導入することで、組織全体の学習文化の構築につながります。

アンラーニングは、単に新しい知識を身につけるだけでなく、自身の価値観や思考パターンを見つめ直す機会になります。これにより、個々の社員が自己成長のための意識改革を進めるだけでなく、組織全体として新たな視点や考え方を共有し、学び合う文化が構築されます。

例えば、アンラーニングの一環として行われるリフレクション(内省)の時間を設けることで、社員同士が互いの学びや気づきを共有する場を持つことが可能です。これにより、一人ひとりが学び、その学びを組織全体で共有する習慣が生まれ、組織全体としての組織力の向上が期待できます。

▼ 階層別・スキル別eラーニング教材をお探しですか?

初期費用0円で・1ヶ月から利用できる演習が豊富な定額制受け放題eラーニング

⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら

アンラーニングにデメリット・注意点はある?

長期的な企業成長につながるメリットの多いアンラーニングですが、デメリットや注意点も存在しています。以下の4つのデメリットに注意し、あらかじめ解決策を練っておきましょう。

- 今までの学習が無駄になる/否定されると捉えられる場合がある

- 自発的な学習でない限りモチベーションの低下につながりかねない

- 内省が従業員自身を責めることにならないように注意が必要

- チーム・組織単位で実施する必要がある

今までの学習が無駄になる・否定されると捉える人が出てしまう

アンラーニングにおいては、破棄されるスキルや業務が発生する場合もあるため、これまでの学びが無駄になった、否定されたと感じる従業員も生じるかもしれません。しかし、アンラーニングは、学習の否定ではなく、新しい成長のために既存の学習を活かすことが焦点となっています。既存の学習は無駄にならず、むしろ大切であることを伝える必要がある点には、十分留意しましょう。また、時代の変化に対応するための取捨選択が必要であることを伝えることも有効です。

自発的でないと、モチベーション低下につながる

今までの学習が無駄になった、否定されたと捉える人が生じかねないアンラーニングでは、モチベーションの管理も重要です。また、アンラーニングに限らず、学習は押し付けられるとモチベーション低下につながる点も注意する必要があります。アンラーニングを行う前には、目的や目標を周知しておくことや、新たなスキルや業務体系を身につけることによる、アンラーニング対象者の個人的なメリットがわかるようにするとよいでしょう。

内省が自分を責めることにならないように注意

アンラーニングを行う際には、従業員の内省がポイントです。しかし、内省を行う際に、従業員がこれまでの経験や業務の結果について自身を責めたり、否定することは、アンラーニングとは異なります。これまで行ってきた業務や培った経験の必要性や効率を、ある程度客観的に捉え、何が現状足りていないのかといったことを意識するようにさせるのがおすすめです。内省の基本方針を示したり、内省を集団で行って従業員をフォローしあったりすることも有効でしょう。

チーム・組織単位で行う必要がある

個人単位でも行うことができるアンラーニングですが、効果的なアンラーニングのためには、チームや組織単位で行うことが条件になります。例えば、1人の従業員がアンラーニングにより、新たな業務ツールを導入したとしても、他の従業員への浸透や考え方の共有は困難です。また、個人で行うと、チームや組織の方向性を乱し、却って業務効率を落とすことにもつながりません。方針を統一し、さらなる業務の効率化を狙うためにも、アンラーニングは、チーム・組織の全体が参加することを前提としましょう。

▼ 階層別・スキル別eラーニング教材をお探しですか?

初期費用0円で・1ヶ月から利用できる演習が豊富な定額制受け放題eラーニング

⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら

アンラーニングのやり方

高い効果を得ることができるアンラーニングですが、むやみやたらに行っても、期待した効果を得ることは困難です。アンラーニングを行う次の4ステップとそのポイントを踏まえて、効果的なものを目指しましょう。

- 社員の内省(リフレクション)を促す

- 認知した価値観を取捨選択する

- 学びの場やアウトプットの場を設ける

- 振り返り・フォローを行う

ステップ1.社員の内省を促す(リフレクション)

アンラーニングの第一歩は、リフレクション、つまり、自己反省です。

このプロセスでは、個々の社員が自分自身の役割、行動パターン、思考パターンについて深く考え、自己理解を深めることが求められます。

リフレクションの進行フローは、下記の通りです。

- 自己理解:自分自身の行動や思考の特徴を理解するために、定期的な自己反省の時間を設ける

- 共有:自己理解の結果を他のメンバーと共有する

- 定期的なリフレクション:週次や月次での定期的なリフレクションを計画する

リフレクションの進行フローを通じて、各社員は自己の価値観を再認識し、アンラーニングの重要性に気づくことができます。社員の内省を促すことは、アンラーニングを進めていく上で極めて重要であり、組織全体の学習文化の構築にも寄与します。

ステップ2.認知した価値観を取捨選択する

認知した価値観を取捨選択することは、アンラーニングの本質ともいえます。

このステップでは、組織が持つ価値観や前提、「常識」や「これまでの成功体験」、「固定観念」などを明らかにします。その上で、これらの価値観が現在も本当に必要なものなのかを問い直します。

全てが悪いわけではないことを念頭に置きつつも、古くなった考え方や現状と合っていないものについては見直す必要があります。

そして、上記のリフレクションを経て得られた知見を基に、価値観を取捨選択します。取捨選択の基準は、例えば「今後の組織の方向性に合っているか」や「新しい挑戦に対して障壁になっていないか」など、組織や個人の未来を見据えた視点から設定します。この取捨選択こそがアンラーニングであり、新たな視点を獲得することができます。

このステップは、組織の新たなスタートを切るための重要なプロセスであり、組織としてアンラーニングの取り組みを深めることで、変化に対応する力を身につけることができます。

ステップ3.学びの場を設ける・アウトプットの場を設ける

アンラーニングを推進するにあたり、学びとアウトプットのプロセスも重要です。

まず、新たな知識やスキルを身につけるための「学びの場」の設置が必要です。学び場としては、定期的な研修やセミナーの開催、eラーニングコンテンツなどを活用することが有効です。これにより、社員一人ひとりが自分の立場や視点から新たな知識を学び取ることが可能になります。

次に、新たに得た知識を実際の業務に活かすための「アウトプットの場」を設けることも重要です。これは脳内で知識が結びつき深まる重要なプロセスになります。具体的には、定期的なプレゼンテーションの場を設け、それぞれの学びを共有する、成果物を作成してチーム内でレビューするなどが挙げられます。これにより、新たな知識を具体的に形にし、実際の業務に活かすことが可能になります。

以上のような学びとアウトプットのステップを設けることで、アンラーニングはより効果的に推進され、組織全体の能力向上につながります。

学びの場としてeラーニングの使用がおすすめ

講義、研修、ワークショップ、セミナーの開催には、スケジューリングが必要であったり、会場や講師を用意しなければならないため、どうしても業務は煩雑になってしまいます。しかし、場所的・時間的制約が全くないeラーニングでは、こうした教育関連業務が一元的に管理でき、業務を大幅に削減することが可能です。eラーニングの実施にあたっては、LMS(Learning Management System、学習管理システム)を活用することで、さらに多彩な学びの場を提供することが可能になります。

ステップ4.振り返り・フォローを行う

アンラーニングのプロセスは一度きりではなく、継続的な振り返り・フォローが不可欠です。

継続的な振り返り・フォローがあることで、新たに習得した知識やスキルを最大限に生かしていけるだけではなく、アンラーニングの効果も最大化することができます。

具体的な振り返り・フォローの方法としては以下のようなものがあります。

- 定期的なフィードバック会議:新たな学びが有効に活用されているか、または潜在的な問題点はないかを確認するための定期会議を設ける。特定のテーマについて深く掘り下げ、具体的なアクションプランを立てることも重要です

- フォローアップトレーニング:必要に応じて追加のトレーニングを提供する。学んだことを理解を深めスキルの定着を促す

これらの活動を繰り返すことで、アンラーニングの成果を最大化することができます。

LMSを使用することで振り返りやフォローが容易に

LMSでは、講座や研修、ワークショップ等の受講管理が可能なほか、テストやレポート等で受講したものの内容の理解度や習熟度を確認することができます。eラーニングから受講管理・成績管理がLMS1つで完結するため、アンラーニングの参加者が振り返りがしやすくなることはもちろん、管理者によるフォローが容易にできる点がメリットです。また、学習のデータを一括してみることができるため、アンラーニングの改善にもつなげやすいところもポイントとなっています。

▼ 階層別・スキル別eラーニング教材をお探しですか?

初期費用0円で・1ヶ月から利用できる演習が豊富な定額制受け放題eラーニング

⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら

アンラーニングの具体例

ここからは、アンラーニングの事例や具体例を、以下の3つのテーマに絞ってご紹介します。アンラーニングを導入したい、実践したいけど、具体的にどのように行われているのかイメージがわかない、といった場合には、ぜひ参考にしてみてください。

- 学習志向+内省・批判的な内省

- 自己変革スキルによるアンラーニング

- 革新的上司に刺激されたアンラーニング

学習志向+内省・批判的内省

新規事業部門に異動したAさんの場合】

新規事業を開発する部門では、今までの仕事の進め方では通用しないことに気が付きました。そこで、危機感を持つと同時に、「能力を高め、成果を出し、チームに貢献したい」という学習志向が高まりました。これをきっかけに、自分の働き方や、働き方の変え方について、内省を行いました。結果、成果の出ている先輩社員をお手本に、『早い段階で仮説を立てて検証し、必要に応じて仮説検証と軌道修正を繰り返す仕事の進め方』に変えたところ、不要な手戻りが減り、生産性やアウトプットの質が高まり、仕事のやりがいも感じられるようになりました。

自己変革スキルによるアンラーニング

【人材開発部に異動したBさんの場合】

以前所属していた部と、人材開発部では、会社が違うのではないかと思うほどに業務内容が異なりました。そこで「このままではいけない」という危機感から、仕事のアプローチを変えることにしました。以前は、前の仕事の方法で、改善方法を見つけたとしても、修正を億劫に感じており、成果も出せませんでした。しかし、この仕事への態度を、メンバーや上司と方向性を早期に共有するものに変更すると、成果は大きく出ました。俯瞰・視野の拡張・視座の向上は非常に大切であることに気が付かされました。

革新的上司に刺激されたアンラーニング

【事務局員Cさんの場合】

従来の国の審議会では、各界の委員をバランスよく集め、私たち事務局が範囲を限定したシナリオに沿って行われていました。しかし、組織のトップが変わり、委員の選定基準や観点が変わったことをきっかけに、事務局も議論を限定する方針を廃止しました。今では自由にテーマを拡張することができるため、「無難な結論」ではなく、「発言のエッジを生かした結論」を報告書にまとめることができるようになっています。

▼ 階層別・スキル別eラーニング教材をお探しですか?

初期費用0円で・1ヶ月から利用できる演習が豊富な定額制受け放題eラーニング

⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら

アンラーニングの効果を高めたいなら「etudes」にお任せください

アンラーニングの効果を高めたいなら、20年の人材育成ノウハウが詰まったetudes(エチュード)をご利用ください。

etudesは、初期費用無料で教育をオールインワンでサポートするeラーニングシステムです。初期費用が無料で、月額の請求は有効ID課金制のため、利用しない月がある場合はコストをおさえられます。企業のアンラーニングの効果を促進可能です。

多様な教材形式に対応し、自由にコース作成が可能

階層別・課題別でのセットプランをご用意していますので、社員1人ひとりの課題に合わせて受ける教材をカスタマイズすることが可能です。また、自社独自のノウハウやスキルをeラーニングの教材として使いたい場合は、教材の作成支援も行っています。

社外秘の内容や社内で利用しているツールの使い方なども、eラーニングの教材にすることが可能です。

「etudes Plus」なら教材を受け放題!

etudesでは、階層別研修やスキル別研修が受け放題になる「etudes Plus」というプランをご用意しています。

etudes Plusでは、階層別やスキルテーマ別に設計されたeラーニング教材が100種類以上利用できます。人材育成を手掛けてきたアルーならではのノウハウを活かして作成された、充実したコンテンツが使い放題です。600種類以上の演習も含まれており、実践的なスキルをeラーニングで効率的に身につけることができます。

まとめ

アンラーニングは、従来の業務や価値基準を見直し、新たなスキルや知識を身につけたり、業務の取り組み方を修正したりするはたらきです。リスキリングやリカレントと同様、新たなスキルや知識を習得するものではありますが、古いスキルや必要のない業務プロセスを棄却するステップを挟む点で異なります。アンラーニングを成功させるには、LMSを用いた学習管理を行うことや、デメリットとその解決策を考えておくこと、アンラーニングの流れをおさえておくと良いでしょう。